Avocat, écrivain, poète, journaliste

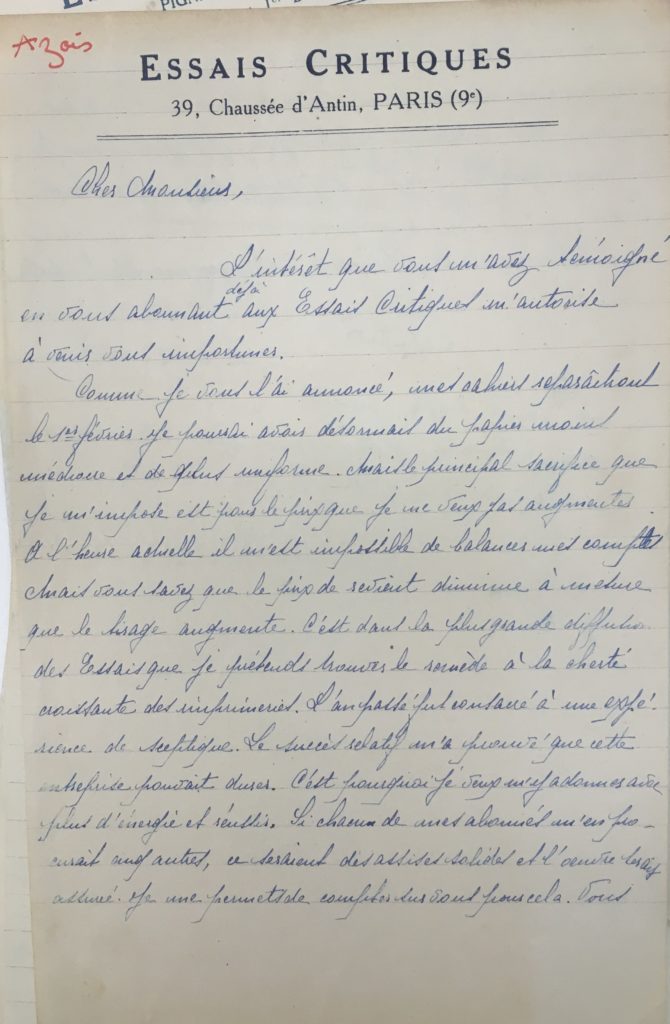

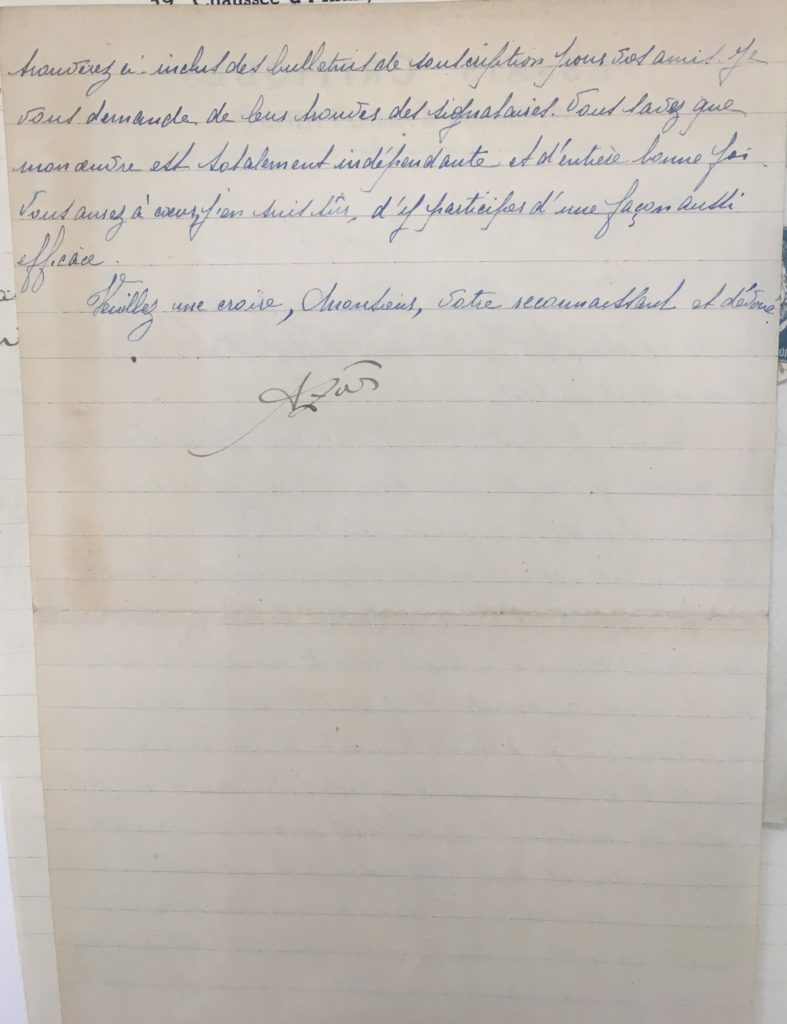

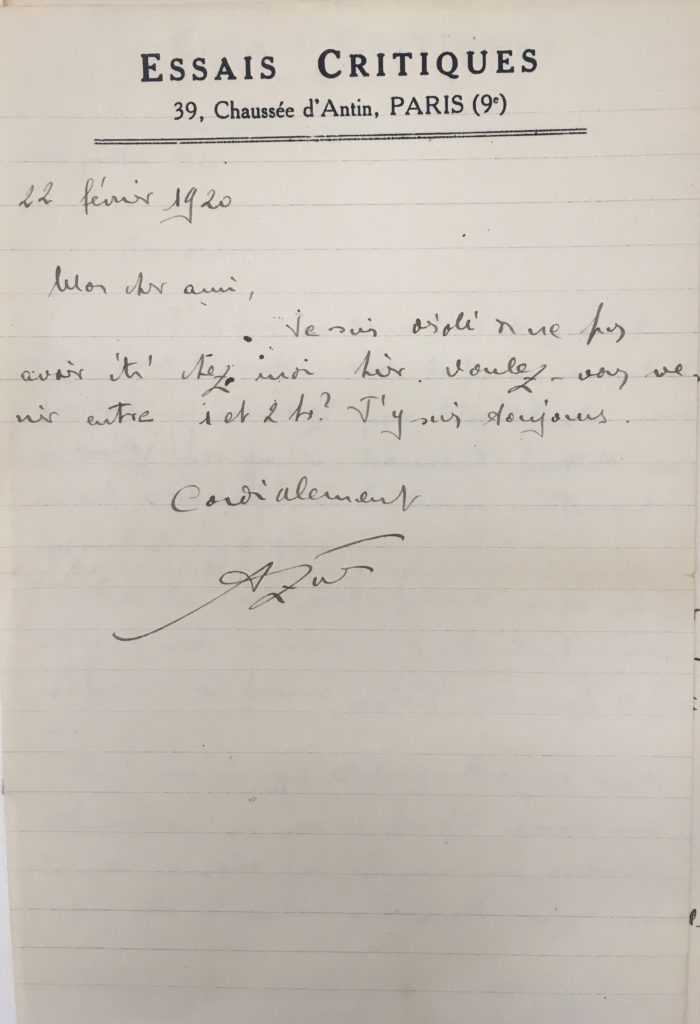

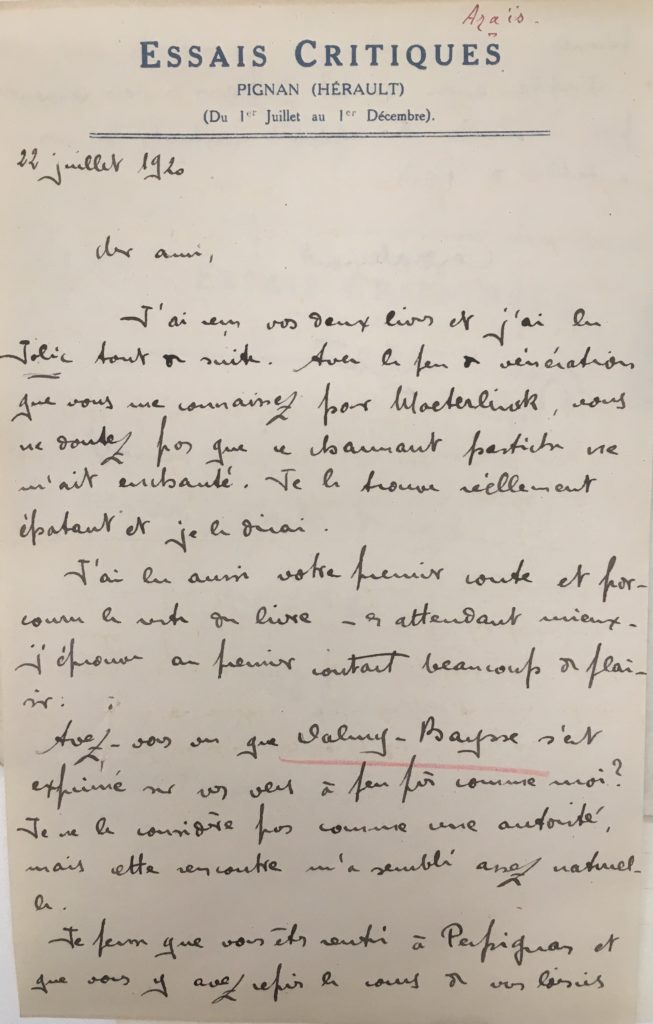

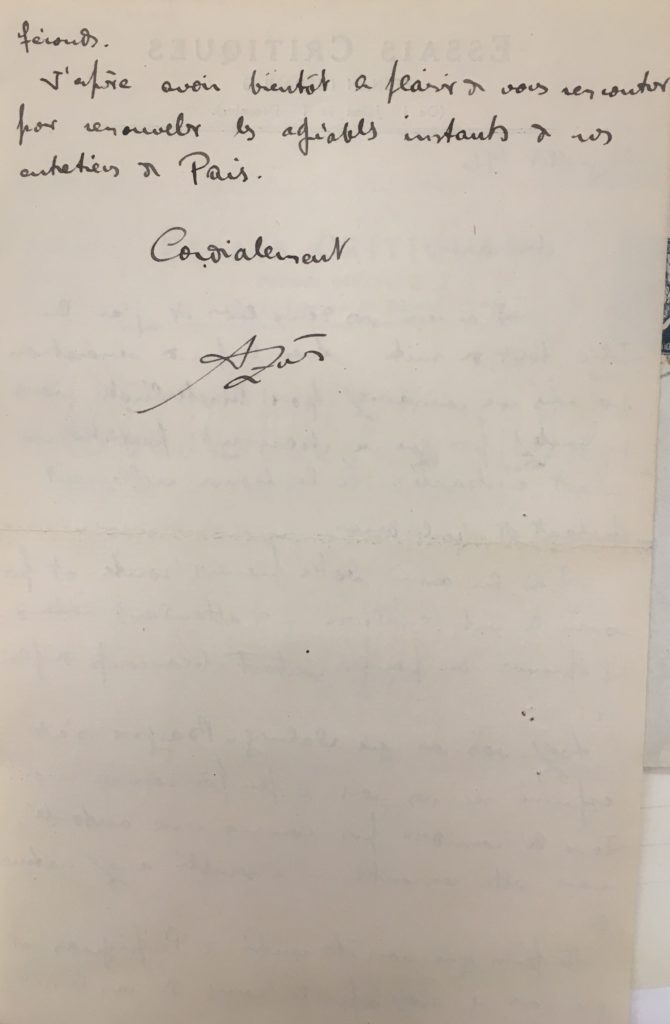

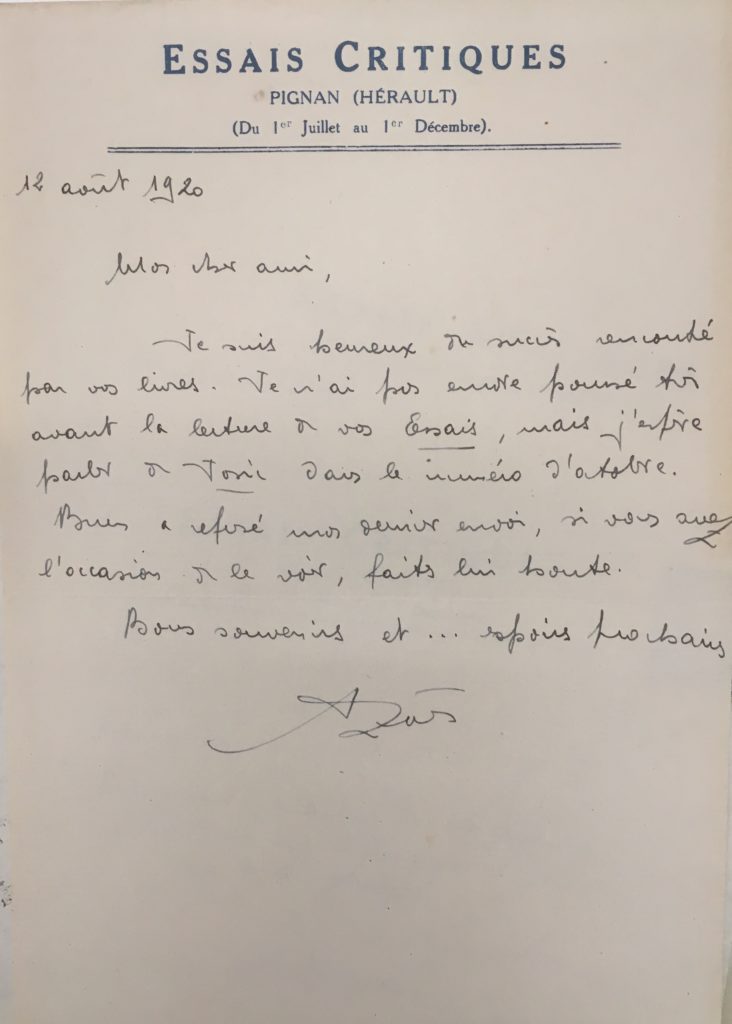

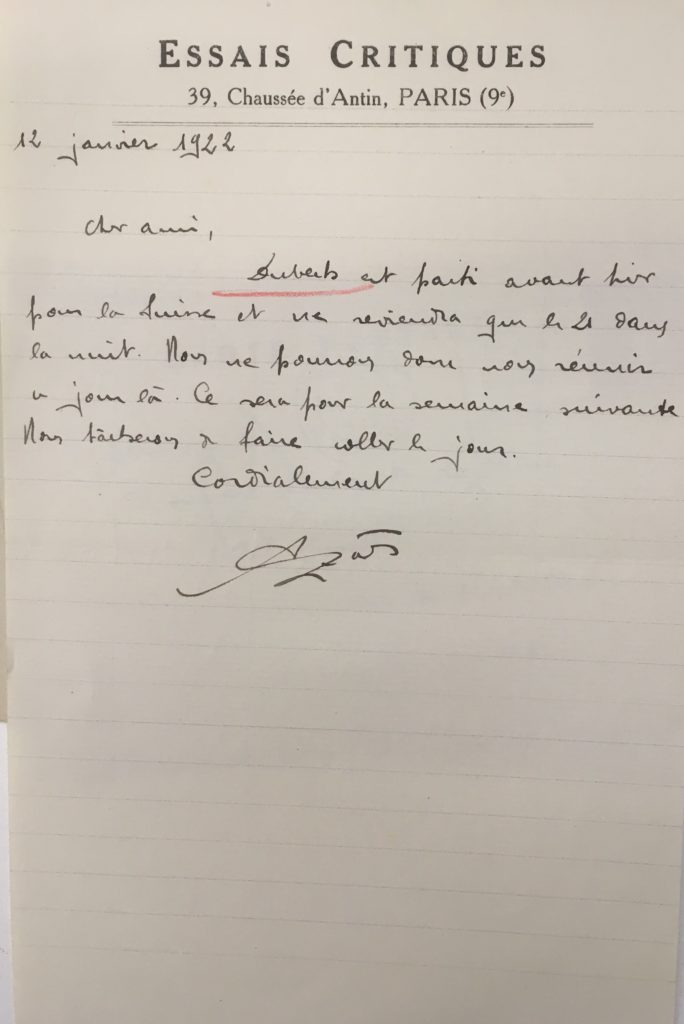

On a vu par ailleurs les échanges entre Pierre Bécat et Carlos de Lazerme (1932). Bien avant, son beau-frère Marcel Azaïs était en correspondance avec Lazerme. Ce dernier s’était en effet abonné à la revue que dirigeait Azaïs (et dont il était le seul rédacteur!) Les Essais critiques.

Plusieurs lettres de M. Azaïs à Lazerme sont conservées dans le « Fonds Lazerme » des Archives départementales des Pyrénées-Orientales.

Dans la première lettre, il lui suggère de recruter de nouveaux abonnés. Par la suite, au cours de l’année 1920, les deux hommes semblent être devenus amis, puisque Lazerme va le voir à Paris. Il lui envoie même ses livres, qu’Azaïs s’empresse de lire et pour lesquels il déclare son intérêt. Il en parle dans sa revue. Cette correspondance se fait souvent sur papier à lettres de cette dernière.

Pierre Bécat entretient des liens étroits avec la région roussillonnaise dès les années 1920, au tout début de son engagement à l’Action française. Dès 1923, il écrit dans le journal royaliste local, Le Roussillon, et il fréquente toutes les figures importantes de ce courant politique dans le département. C’est là qu’il rencontre son épouse Gabrielle Rotgé et l’épouse, en 1927.

Son activité politique est trépidante dans ces années-là. Très marqué, comme ses confrères, par la condamnation de l’Action française par Pie XI en 1926, il entretient une correspondance fournie avec de nombreuses figures royalistes du Midi, et en particulier du Roussillon, à l’occasion des polémiques constantes qui secouent ces cercles.

Les archives personnelles de Pierre Bécat, récemment déposées aux Archives départementales de l’Hérault, conservent une quarantaine de lettres de Roussillonnais entre 1927 et 1937, ainsi que des lettres à des personnalités extérieures concernant le Roussillon. Nous vous proposons de découvrir ici les lettres qui, parmi cette correspondance, abordent la politique et donnent des renseignements intéressants sur la vie locale de ces années-là.

Voici la liste des correspondants, qui donne accès aux pages concernées :

BARRERE, Antoine

CASTELBERT, Alban

ESTEVE de BOSCH, Antoine d’

GALINIER, Joseph

JONQUERES, Henry

LACROIX, Charles de

LACROIX, Guy de

LAZERME, Carlos de

MITJAVILE, René

MUCHART, Henry

RIPOUILL, Joseph

ROUSSILLON, Charles

SAUTES, M.

VESINS, Bernard de LEVEZOU de

VIDAL, Albert

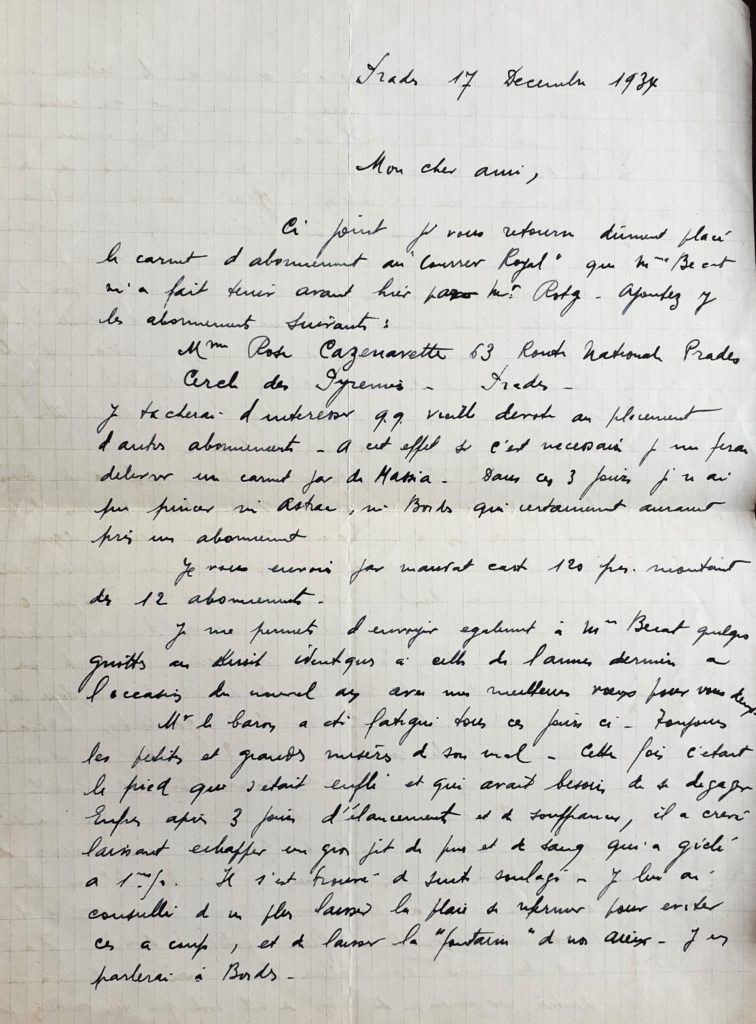

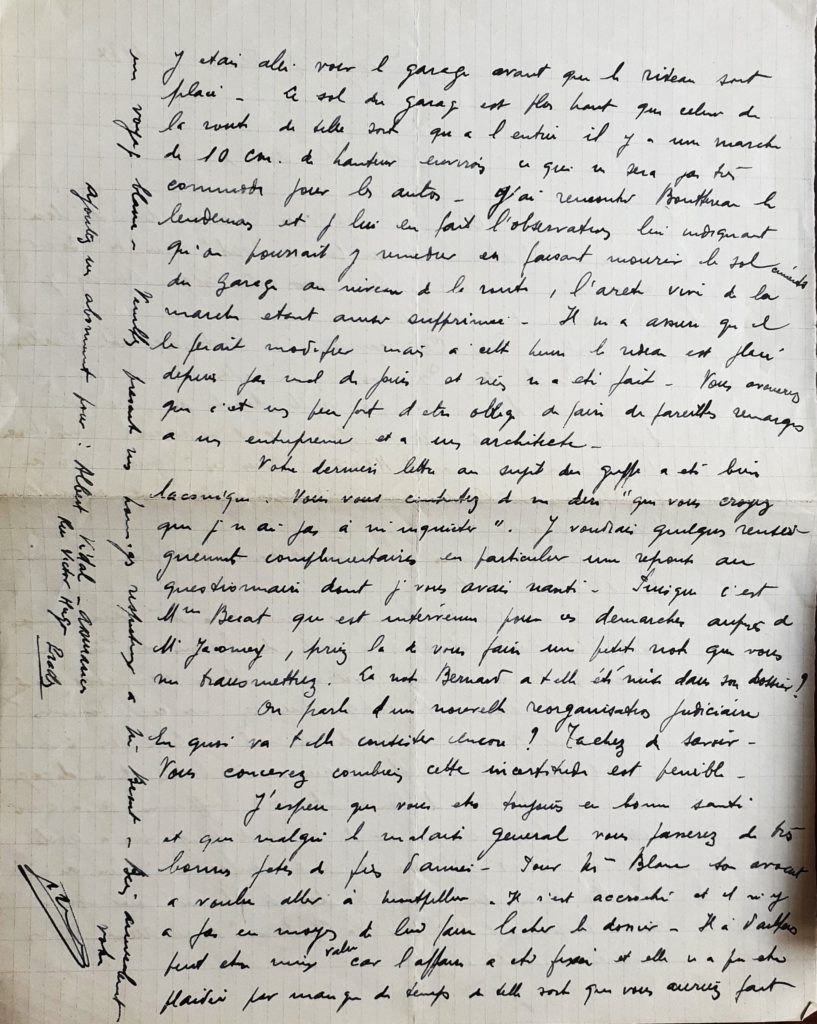

Cette lettre est un témoignage des efforts de P. Bécat et de sa famille pour attirer des sympathies vers le royalisme. Albert Vidal, habitant de Prades comme les Bécat (et visiblement producteur de griottes, dont il envoie un panier à la famille), vient d’adhérer au Courrier Royal et a convaincu une autre habitante, Mme Cazenavette, voisine de la famille, d’en faire de même. « Je tâcherai d’intéresser quelque vieille dévote au placement d’autres abonnements » (!) La suite de la lettre revient sur des questions plus personnelles.

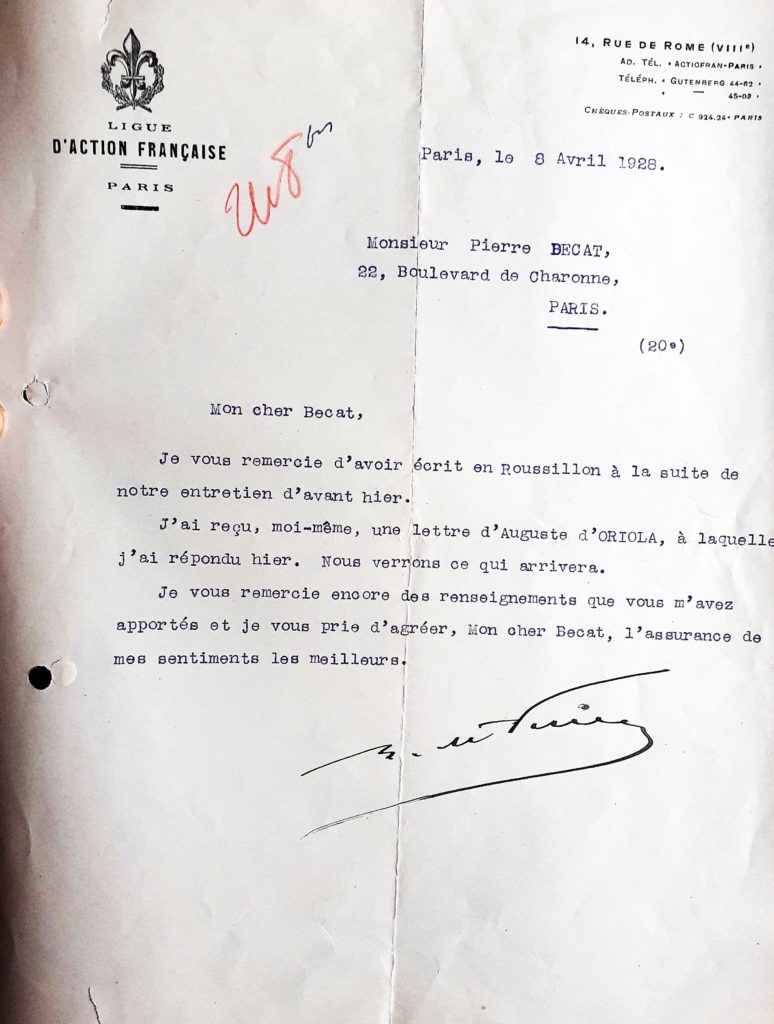

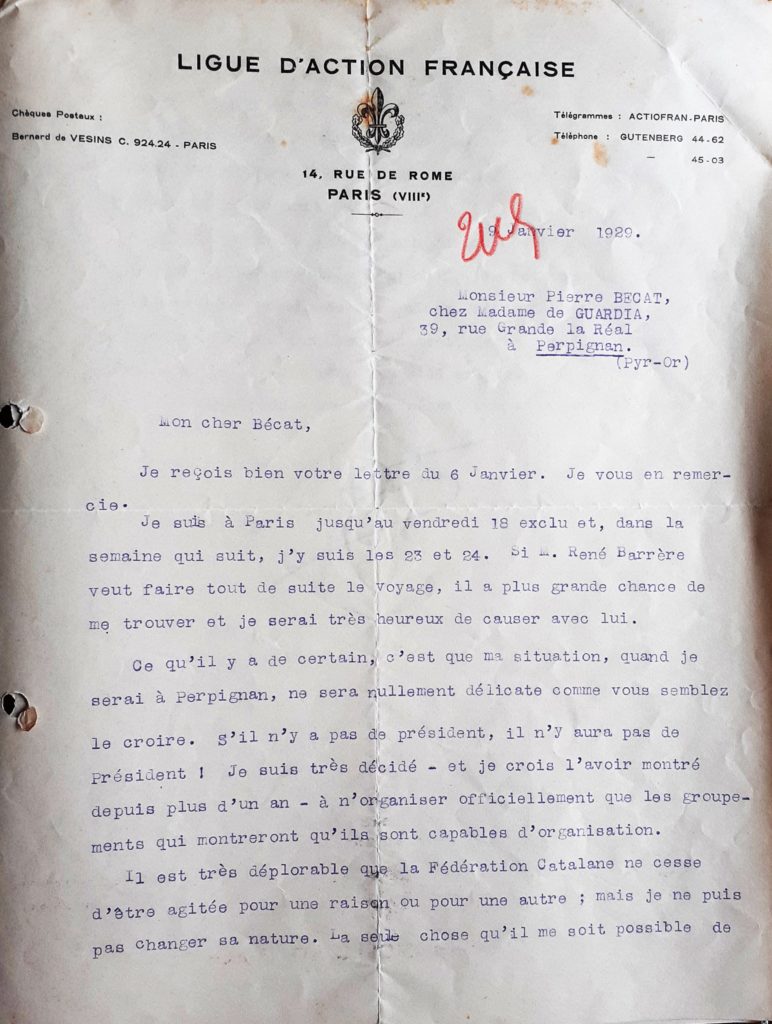

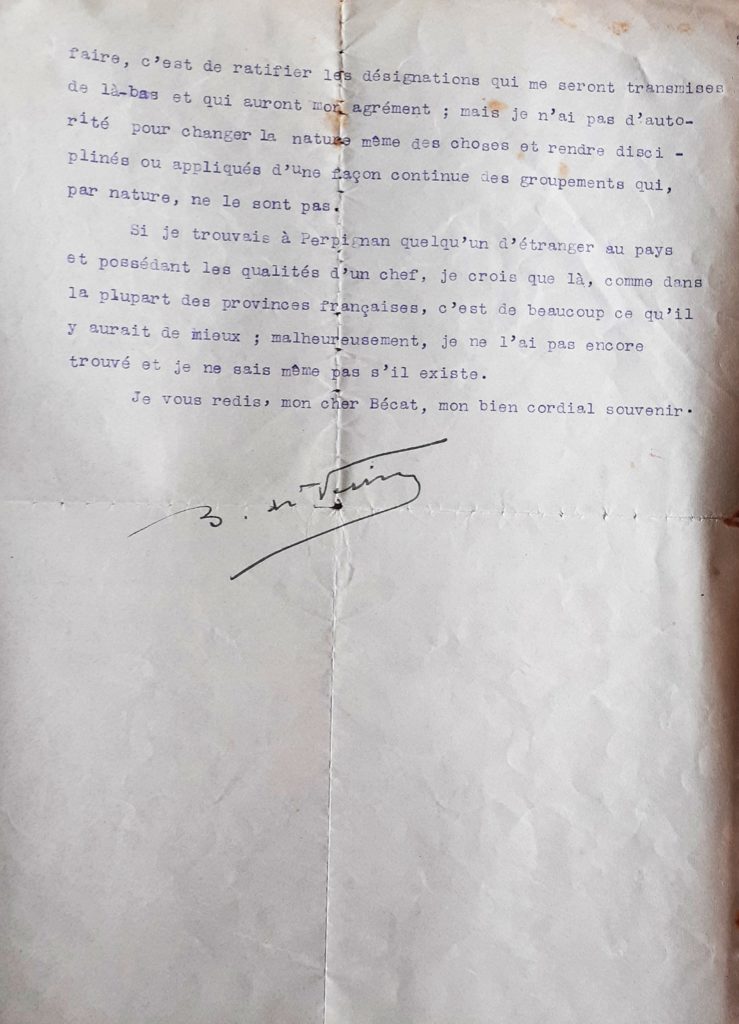

Bernard de Levezou de Vesins, dit le comte de Vezins, est né le 13 mars 1869 à Bourges, dans une ancienne famille aristocratique de l’Aveyron. Il fut l’un des représentants du catholicisme de l’Action française, et l’un des fervents défenseurs de Maurras après la condamnation du mouvement royaliste par le Vatican en 1926. Penseur du corporatisme, il s’intéressa également aux questions économiques dans la perspective ouverte notamment par René de La Tour du Pin. Il démissionna de l’Action Française en 1930. Il mourut le 6 juillet 1951 à Maisoncelles-du-Maine (Mayenne).

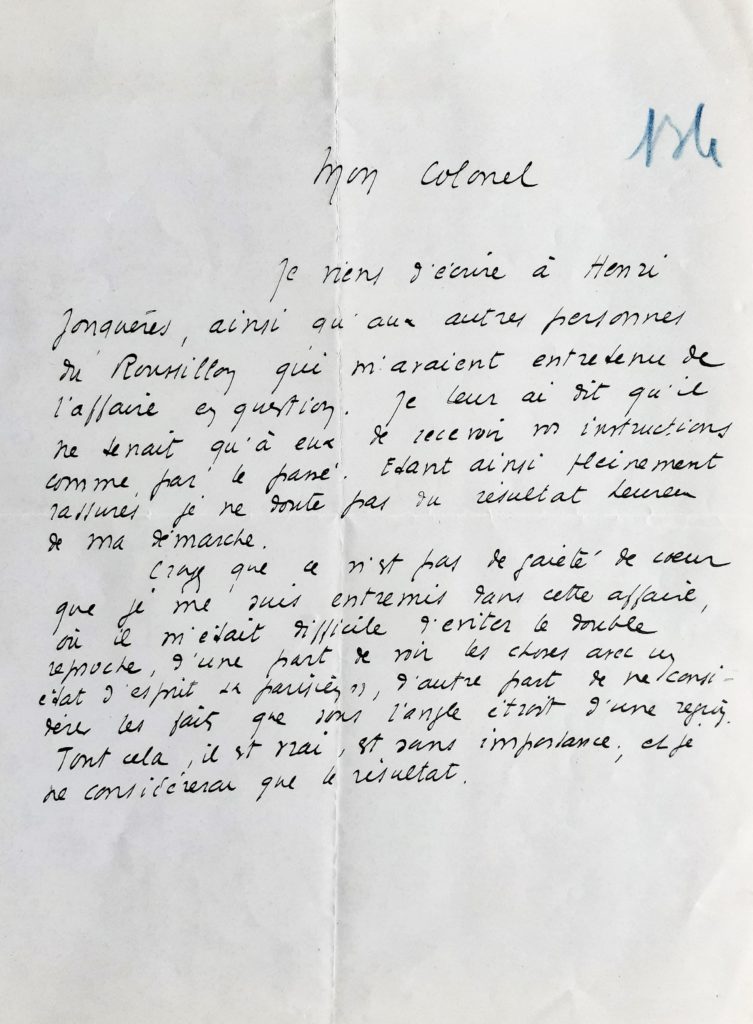

Dans la correspondance que nous présentons ici, il est question des démêlés autour de l’Action française dans les Pyrénées-Orientales également évoqués avec Henry Jonquères.

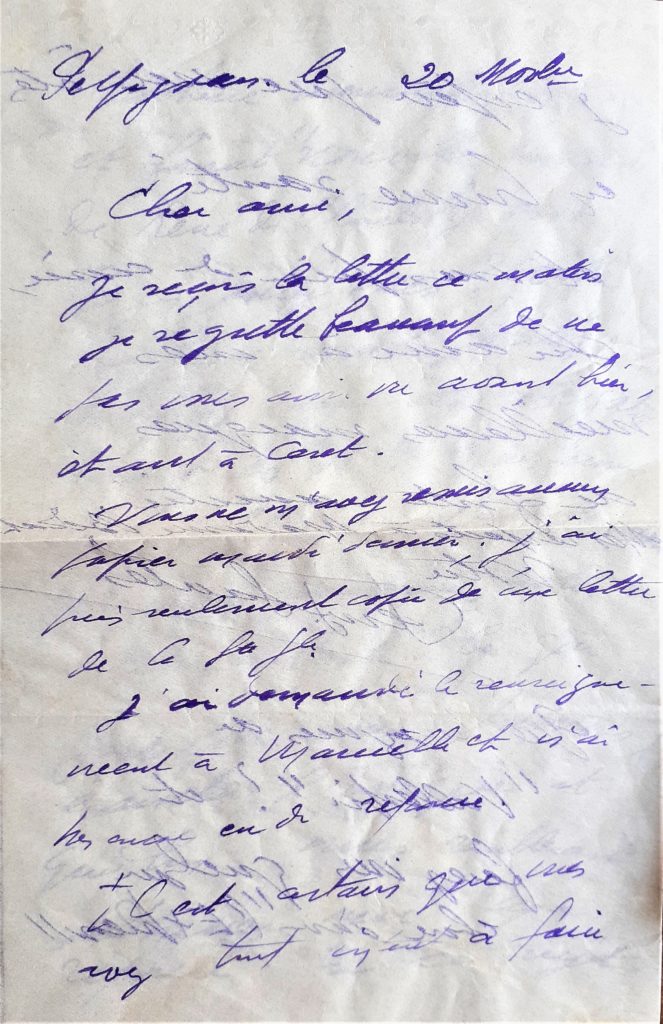

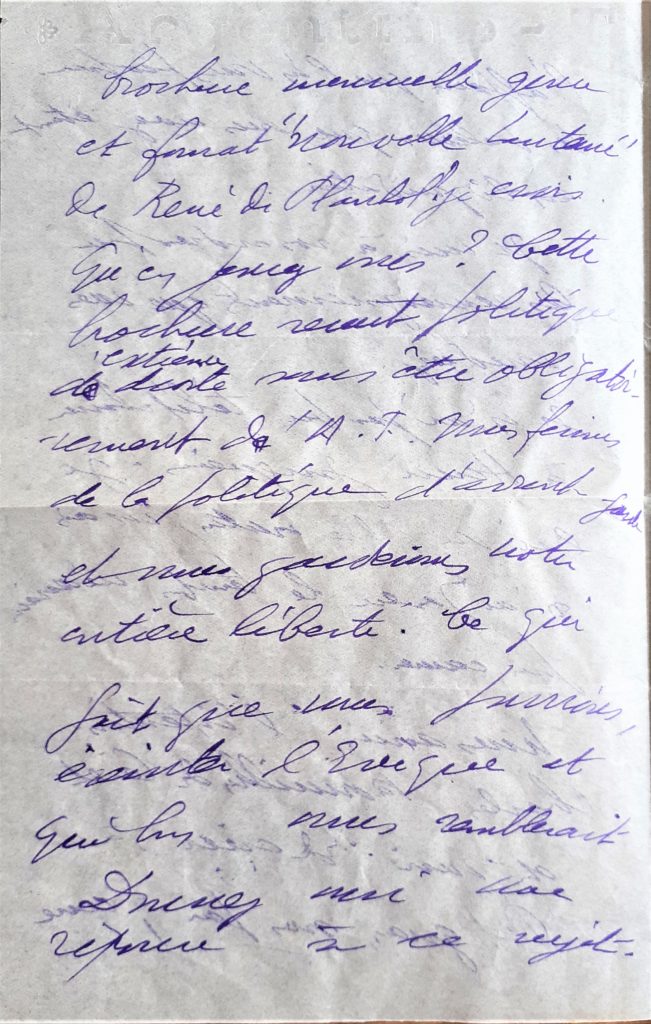

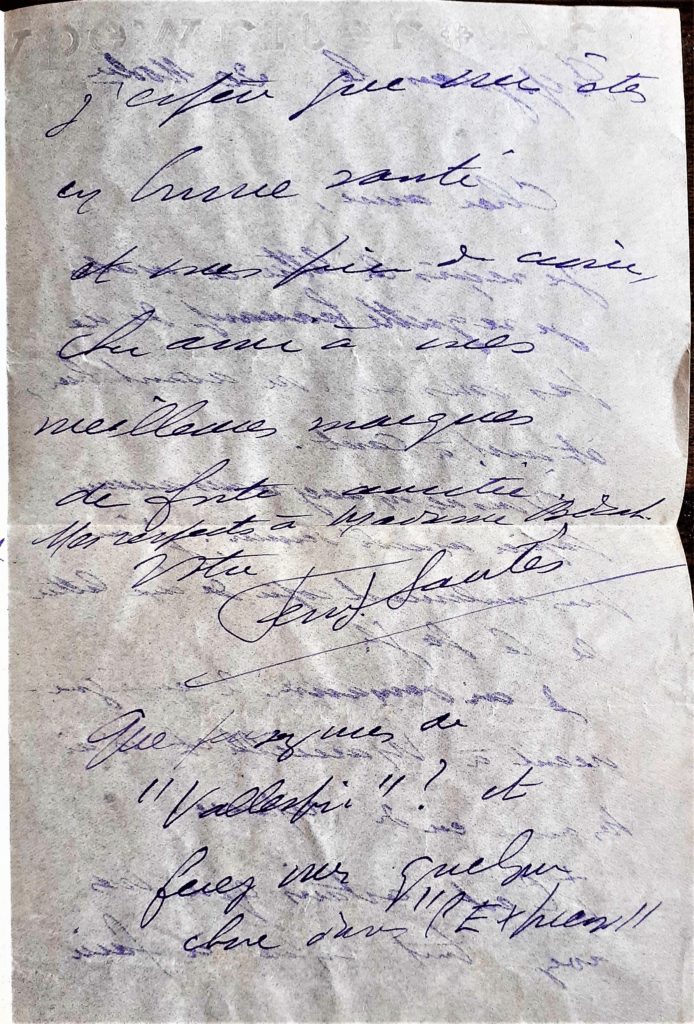

M. Sautes était un personnage de Perpignan lié à l’Action française. Dans cette lettre envoyée à Pierre Bécat, il est question de politique et des relations avec l’évêque. L’Action française avait été condamnée par le pape l’année précédente. Quelques mois avant avait eu lieu à Perpignan une grande réunion de l’Action française.

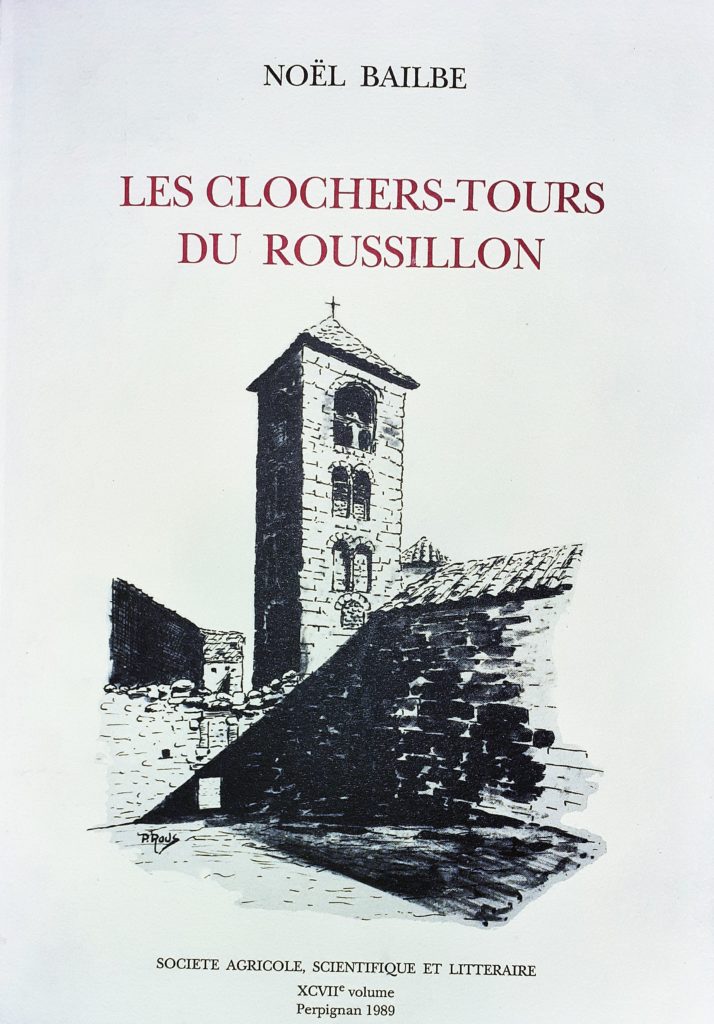

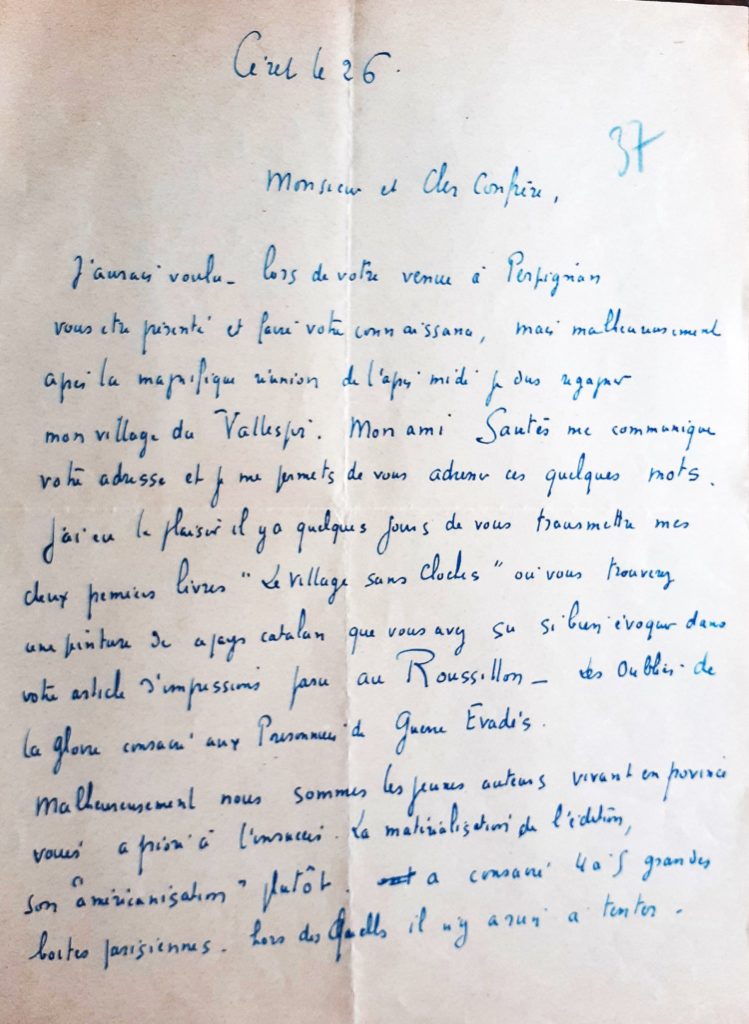

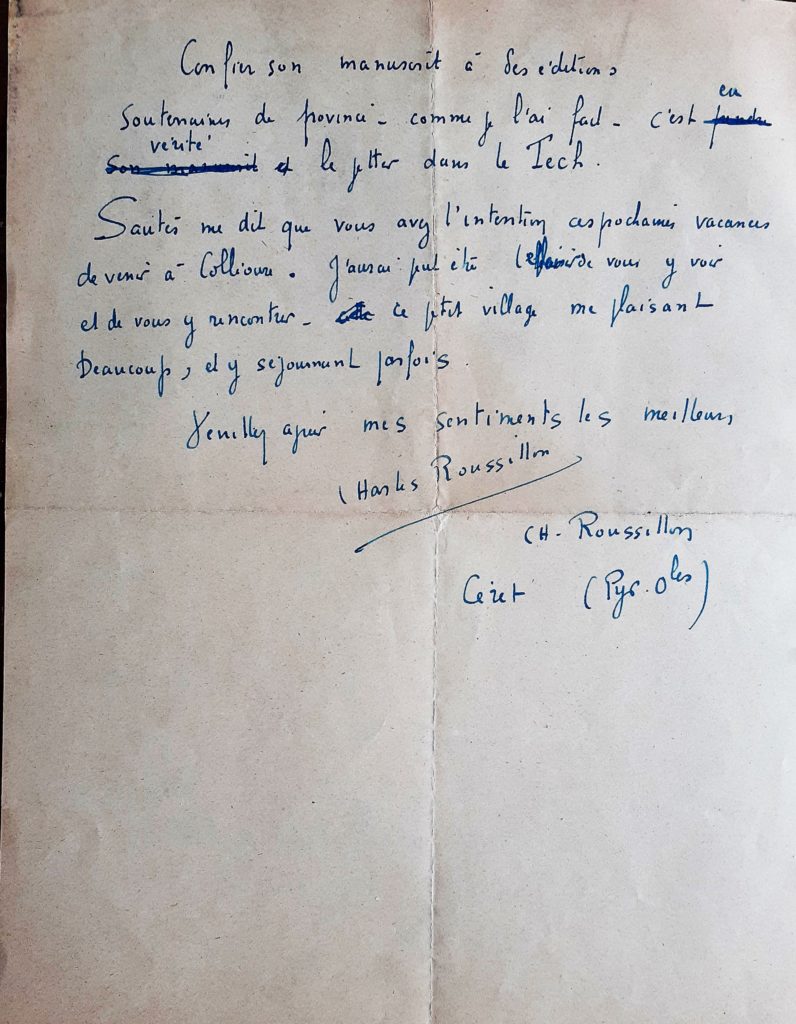

Les archives Bécat conservent une lettre sans date, envoyée de Céret, qui est signée d’un certain « Charles Roussillon ». Il s’agit du pseudonyme de l’auteur Jules Badin (1898-1938). Ce dernier, qui a notamment écrit un livre intitulé « Le Village sans cloches », sa lamente sur le succès insuffisant des auteurs de province. Il fait également référence à un article de Pierre Bécat contenant des « impressions » sur le département, paru dans le journal royaliste Le Roussillon.

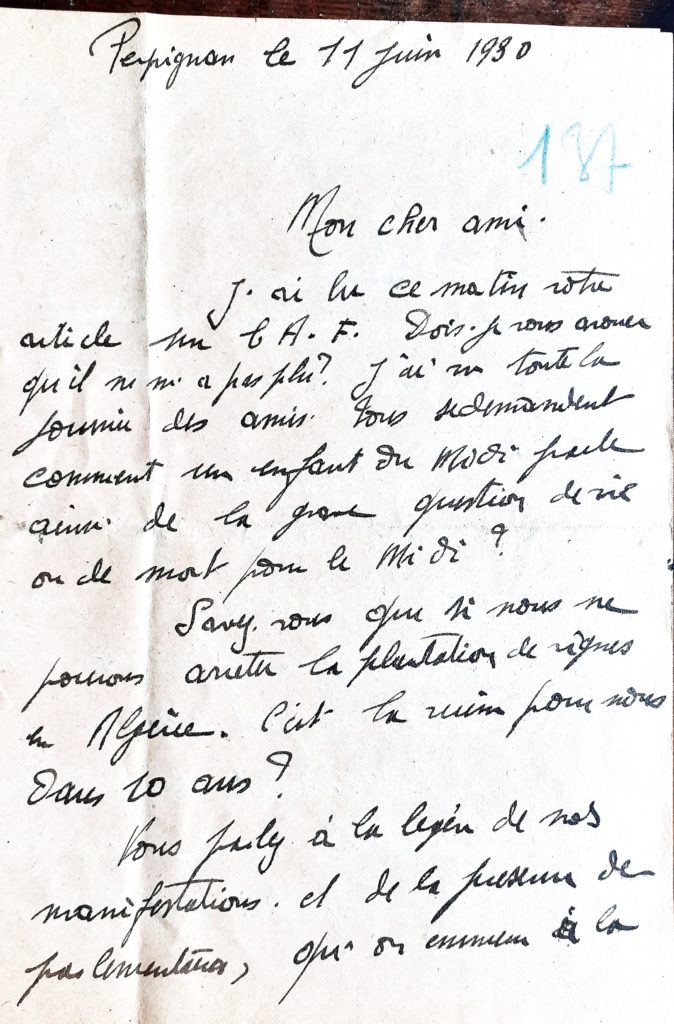

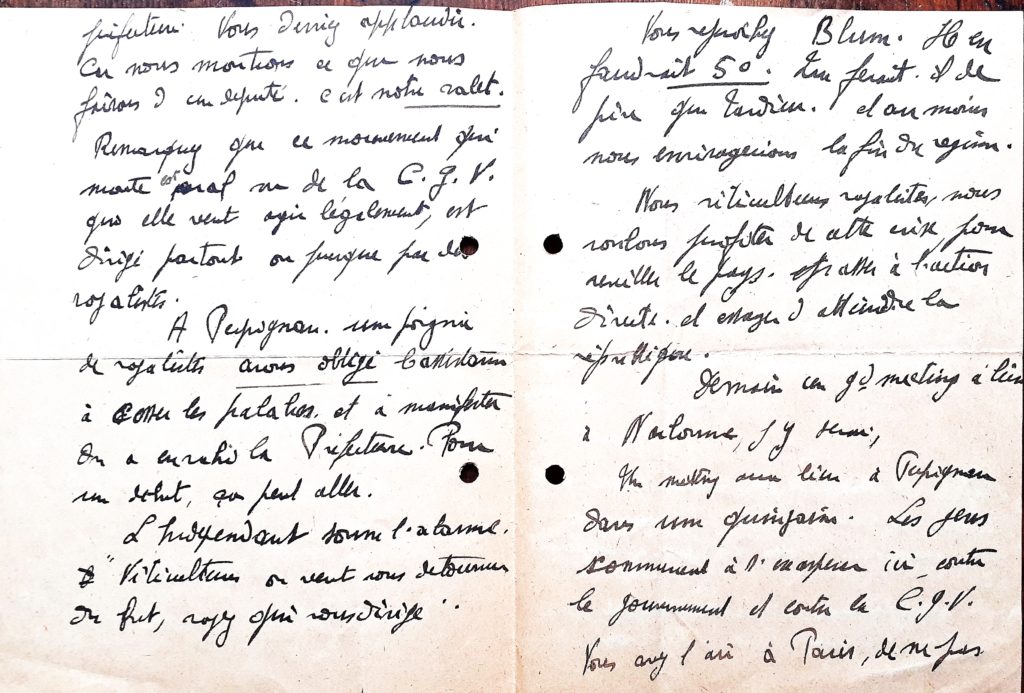

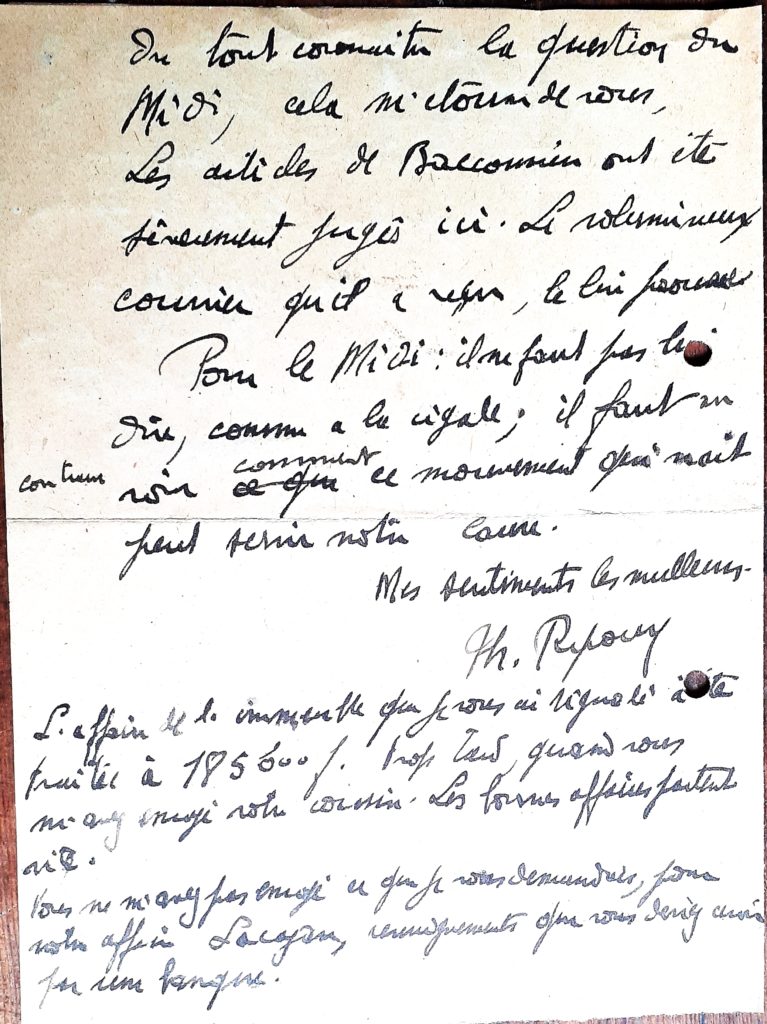

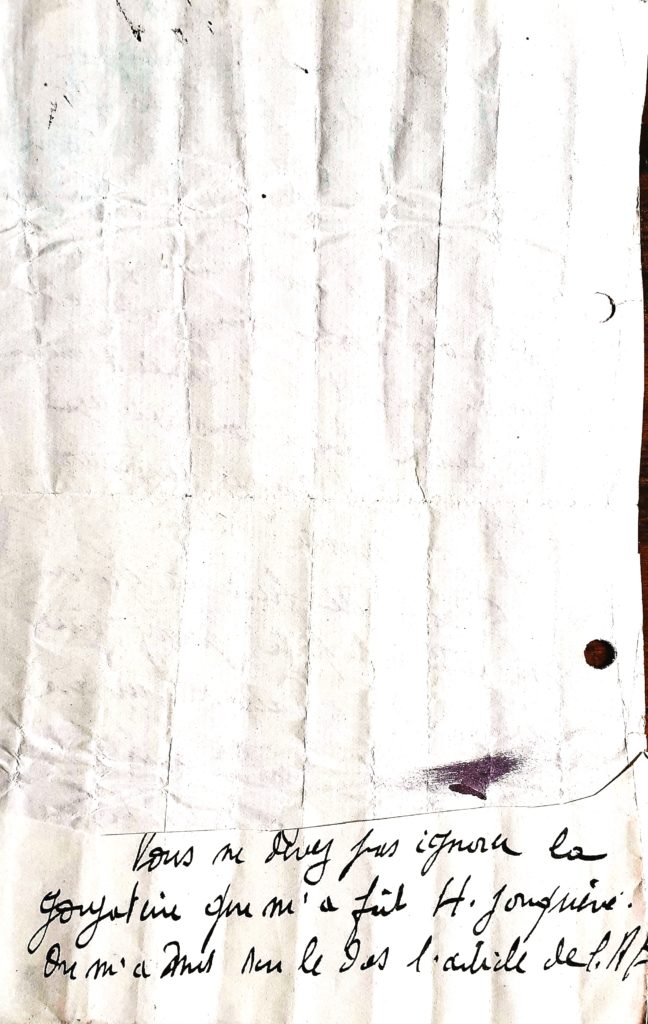

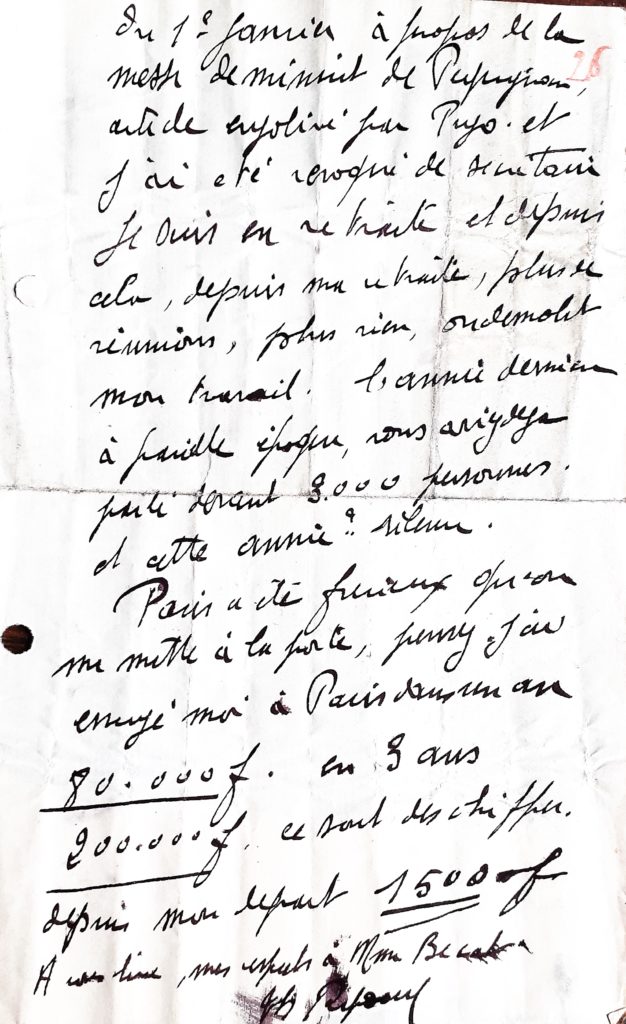

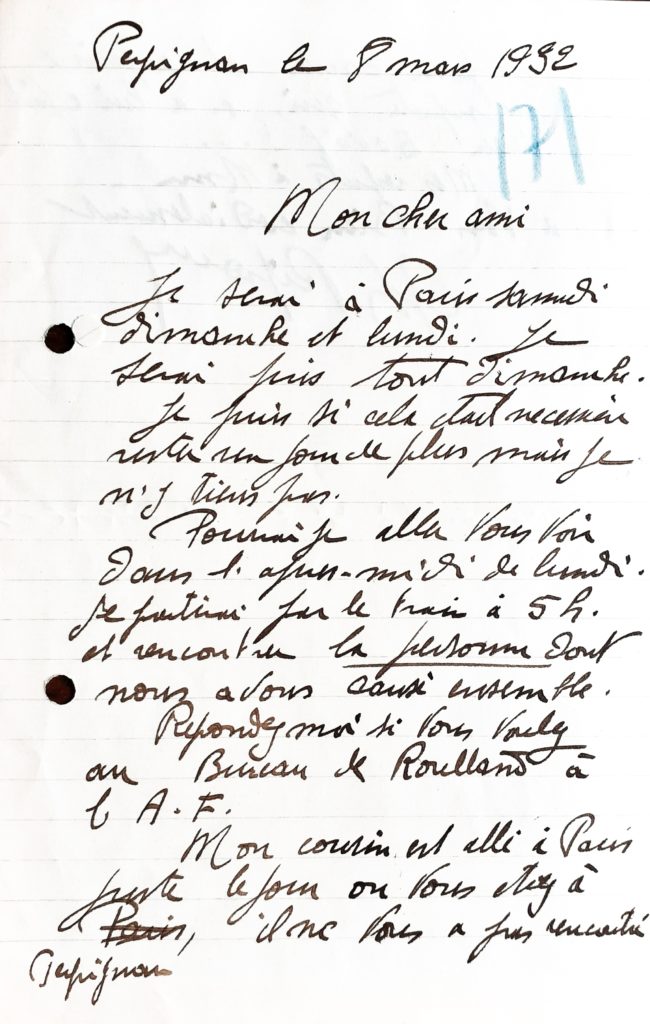

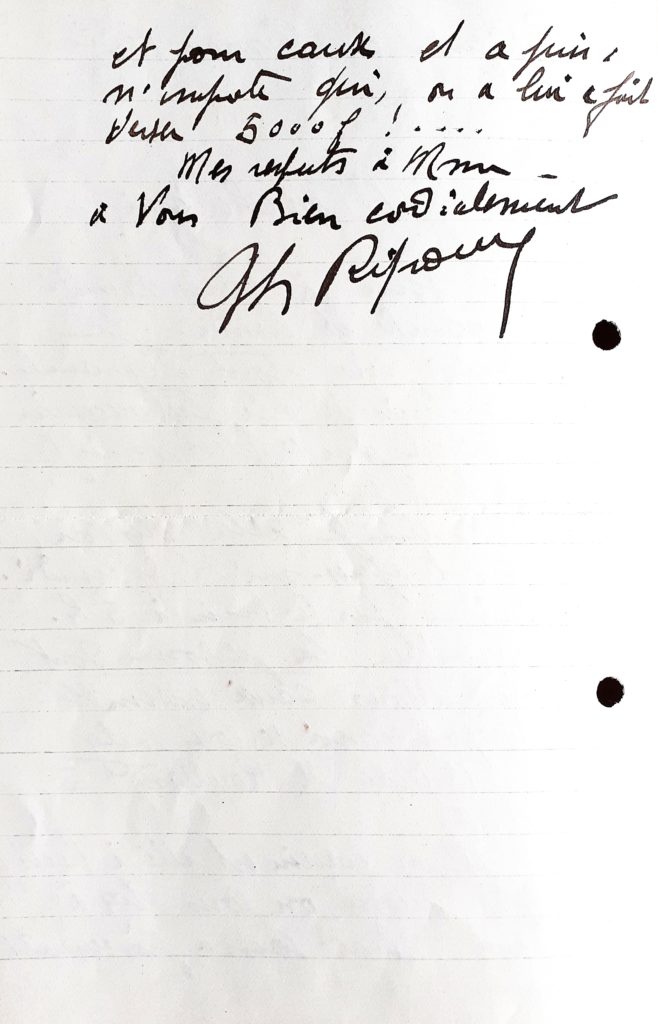

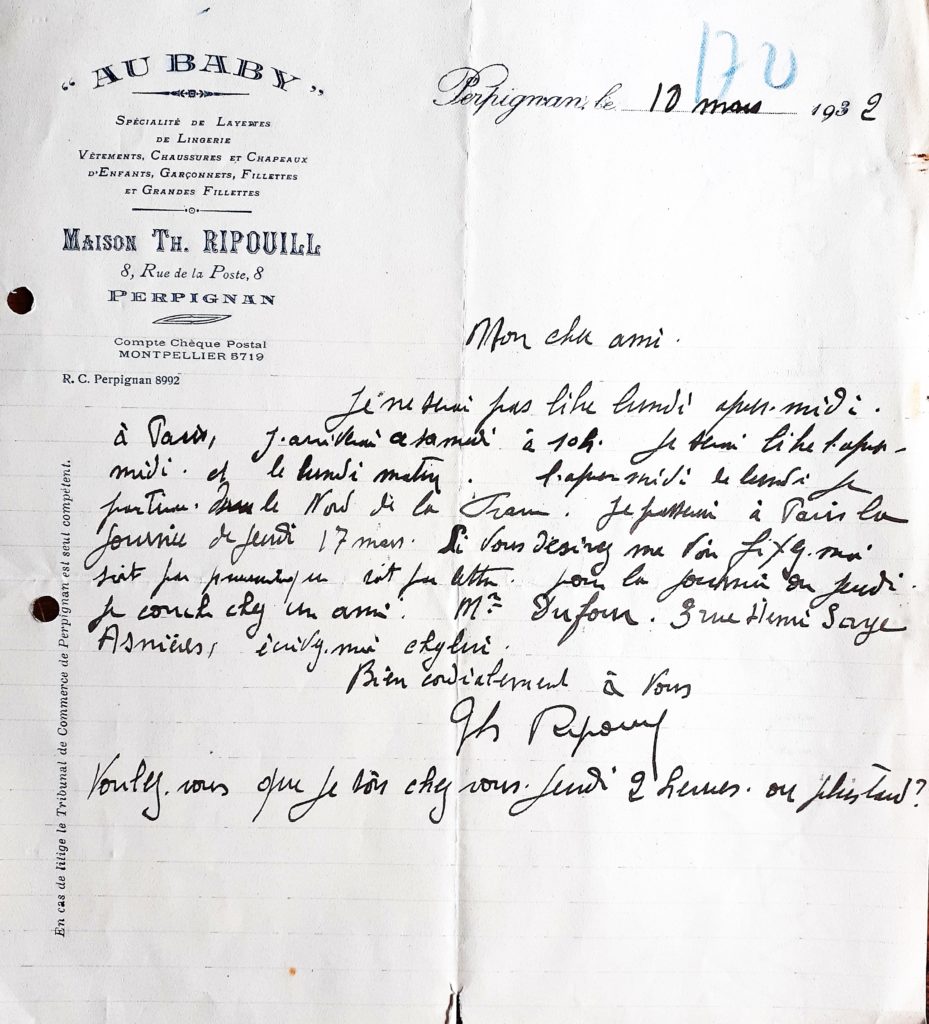

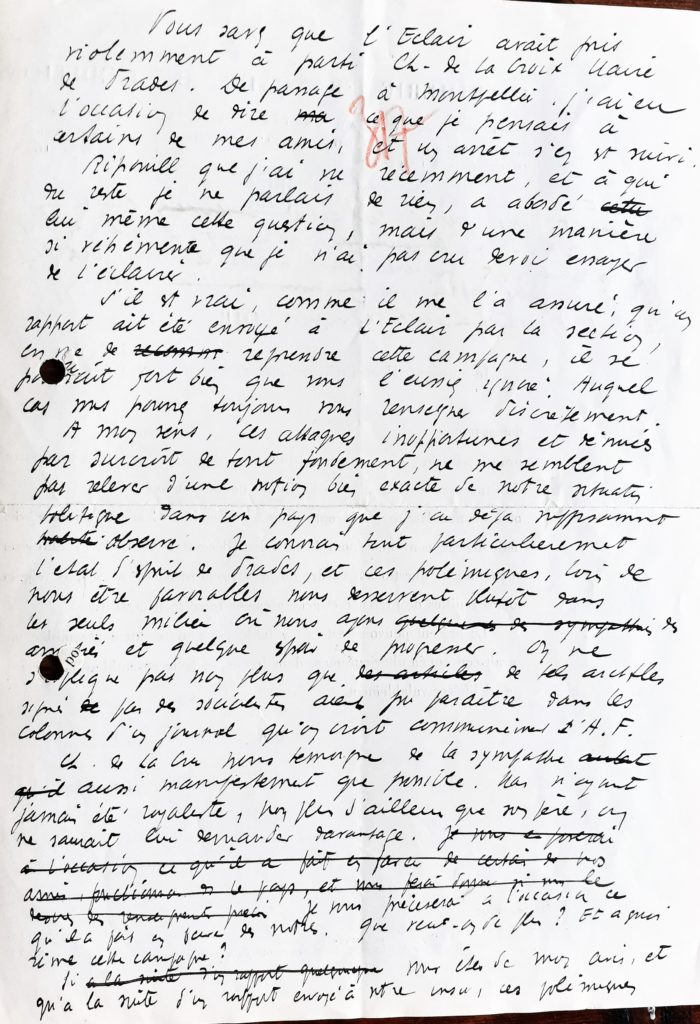

Joseph Ripouill, issu d’une famille de la Salanque, territoire très catholique et royaliste du département des Pyrénées-Orientales, était l’un des référents locaux de l’Action française. Sa famille possédait à Perpignan le magasin « Au Baby » (magasin de vêtements pour bébés) 8 rue de la poste. Joseph s’occupait de la Fédération des Sections catalanes à Perpignan. Les archives Bécat conservent plusieurs lettres de Ripouill montrant des échanges intenses. On a plusieurs lettres en 1929 que nous ne reproduisons pas ici car elles concernent exclusivement des questions de propriétés agricoles. En 1930, on a une lettre mentionnant des désaccords politiques au sujet de la crise viticole. Par la suite, de nombreuses dissensions ont lieu dans la section locale de l’AF (notamment avec H. Jonquères), au cours desquelles Ripouill perd son titre de secrétaire. Il se rend à Paris en 1932 pour défendre ses intérêts auprès de Ch. Maurras.

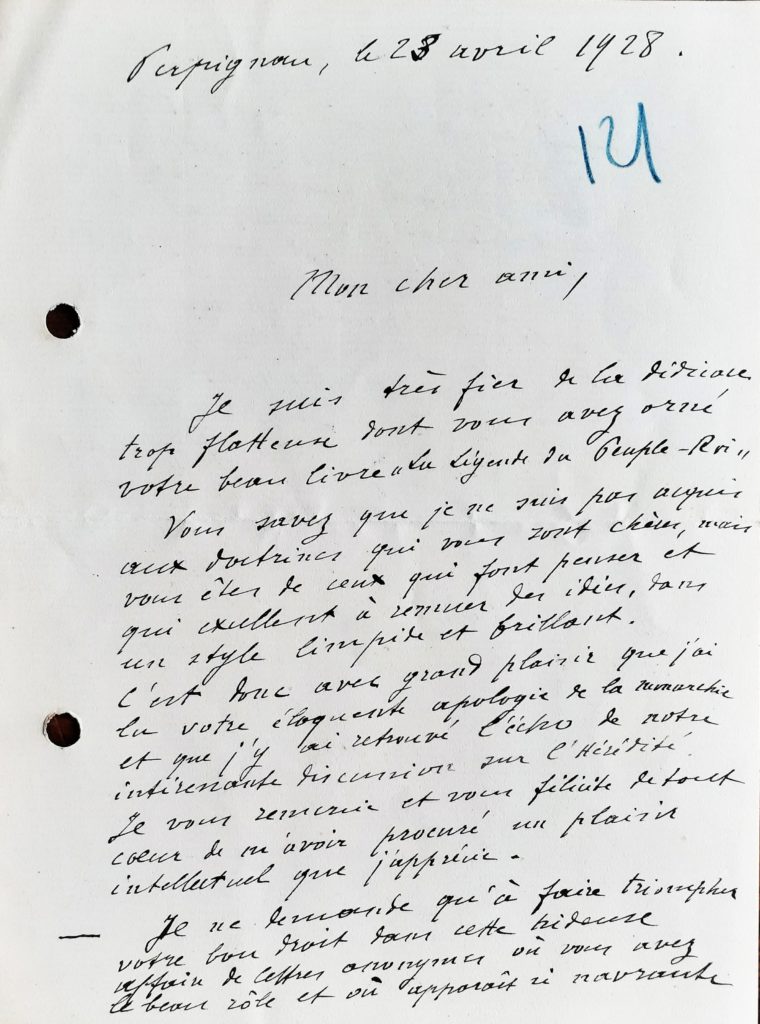

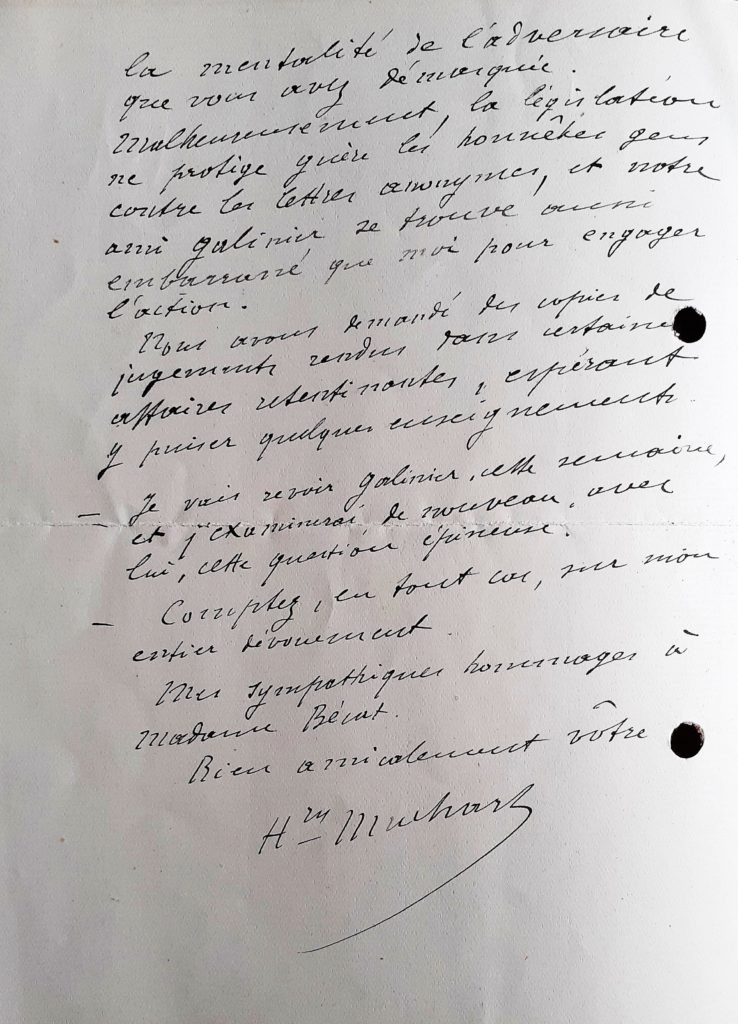

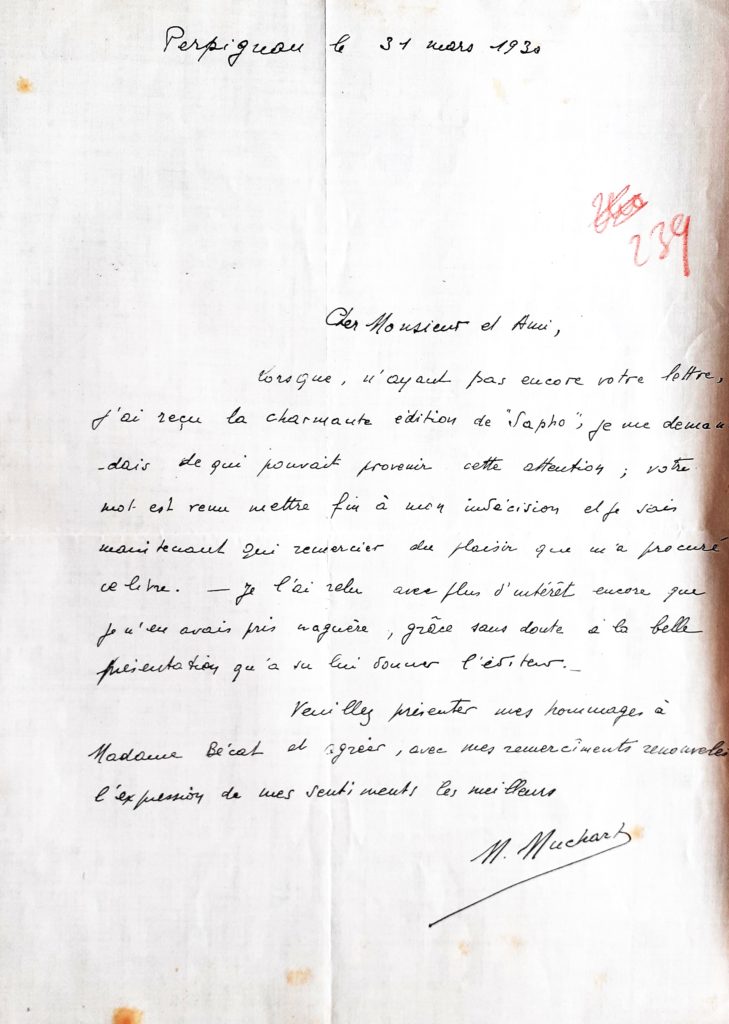

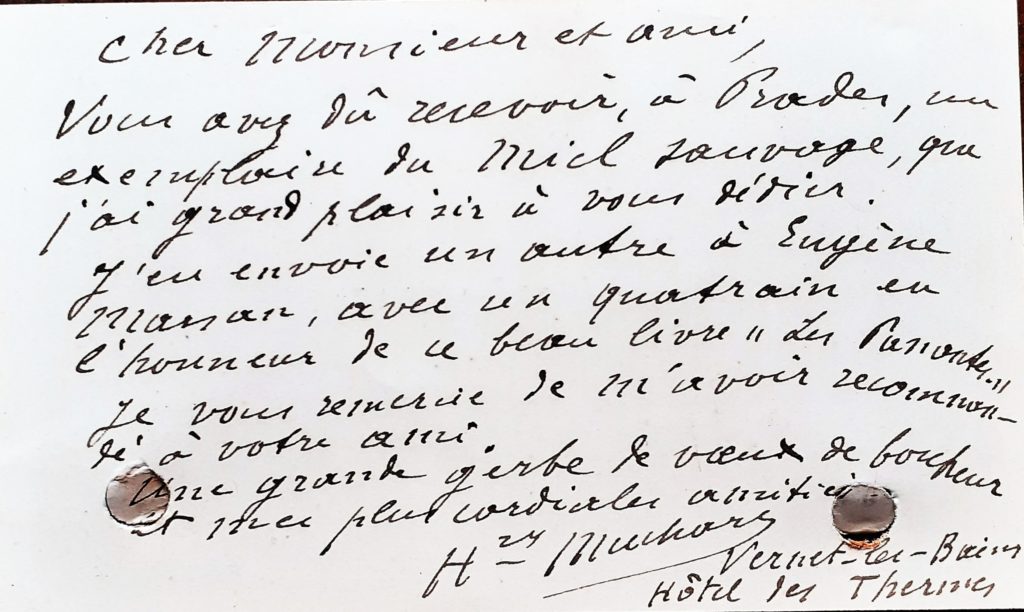

Henry Muchart (1873-1954) est le fils de Benjamin Muchart, négociant à Arles-sur-Tech, et d’Antoinette Claret. Par ses deux grands-mères, il descend de deux vieilles familles du Vallespir : les Guardia et les Noëll. Avocat au barreau de Perpignan, il est de convictons royalistes, mais profondément légitimiste. C’est cependant surtout pour son activité de poète que Muchart est resté connu en Roussillon : il publie notamment, en 1913, Les fleurs de l’arbre de science chez Grasset, et en 1927 Le miel sauvage dans la Revue des poètes. L’un et l’autre sont distingués par le Prix de l’Académie française.

En 1928, comme on le voit dans cette lettre, Pierre Bécat dédicace La légende du peuple-roi à Henry Muchart, qui lui répond en faisant référence à leur différence d’opinions sur la question de l’héritier du trône. Cependant, la lettre fait aussi référence à une « hideuse affaire de lettres anonymes », impliquent Me Galinier, sur laquelle nous n’avons pas de détails mais qui est certainement à rapprocher du contexte difficile que traverse dans ces années-là l’Action française, et particulièrement en Roussillon.

La lettre de 1930, quant à elle, fait état d’un nouveau cadeau de livre, Sapho, sans que nous sachions exactement de quelle Sapho il s’agit (celle de Léon Daudet?).