Article publié dans la revue « Conflent » n°187, janvier-février 1994

Pierre Bécat nous a quittés le 14 décembre après une longue existence faite de joies familiales, de succès flatteurs, mais aussi de souffrances physiques dans sa chair meurtrie par de cruelles blessures de guerre. Sa hantise, nous confiait-il récemment, cette angoisse que connaissent bon nombre d’intellectuels, c’était de perdre définitivement la vue, de ne plus pouvoir lire, ni écrire. Mais un matin, à l’aube, son cœur a brusquement cessé de battre. Nous venions de fêter, quelques jours auparavant, son quatre-vingt-seizième anniversaire…

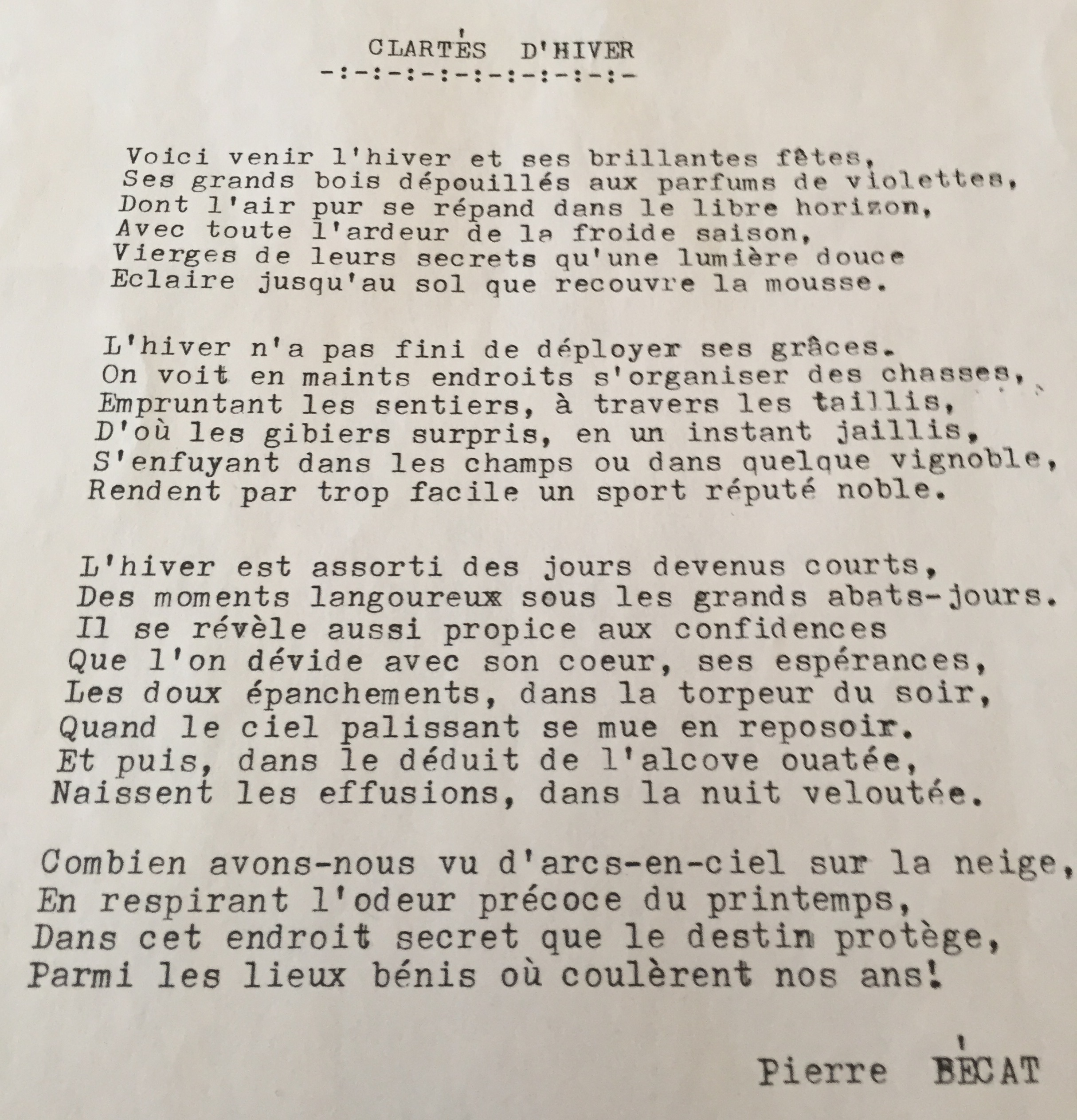

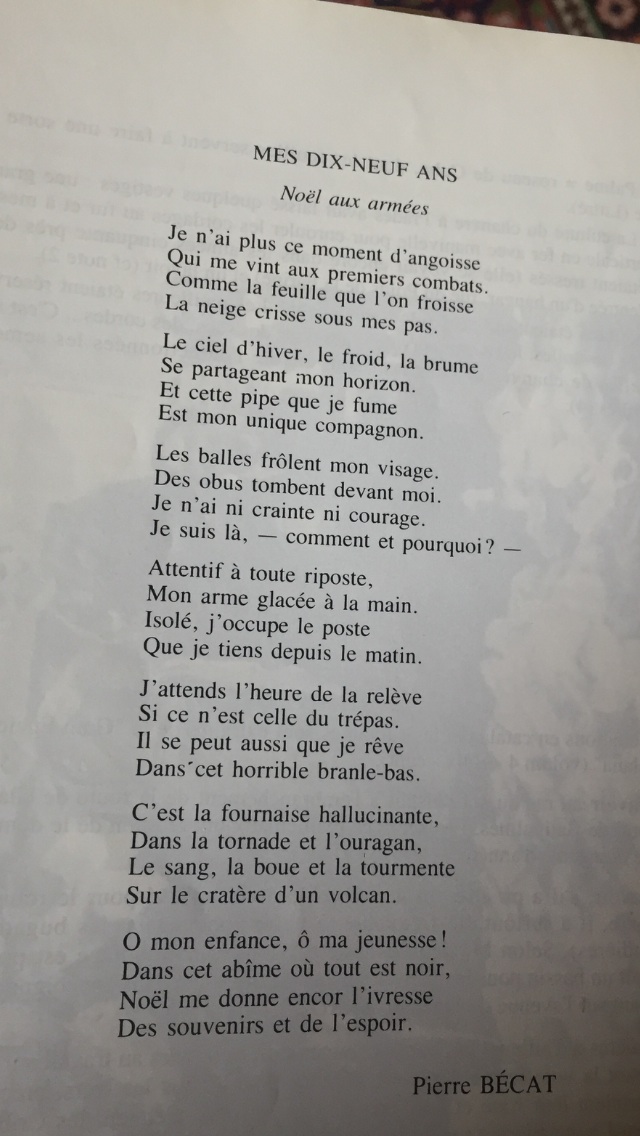

Pour lui rendre un ultime hommage, sur le parvis de l’église Saint-Pierre de Prades a été donnée lecture des deux derniers poèmes qu’il venait de composer. En les lisant, certains y verront comme une prémonition d’une fin prochaine.

Natif de Pignan en Languedoc, issu d’une famille de propriétaires terriens fortunés, il grandit au milieu des vignes, tout près de la garrigue, ces paysages qu’il a tant aimés, qui servirent maintes fois de cadre à ses romans ou qu’il chanta dans ses poèmes bucoliques.

Il poursuivit ses études à Montpellier quand éclata la première guerre mondiale. Incorporé dans un régiment d’artillerie alpine, il fut grièvement blessé, atteint à la gorge et à l’épaule par des éclats d’obus dont certains ne purent jamais lui être retirés. A sa démobilisation, il reprit ses études de droit à Montpellier, puis, son diplôme en poche, il s’inscrivit comme avocat au barreau de Paris ; au cours de sa carrière, il plaida maintes fois en Province.

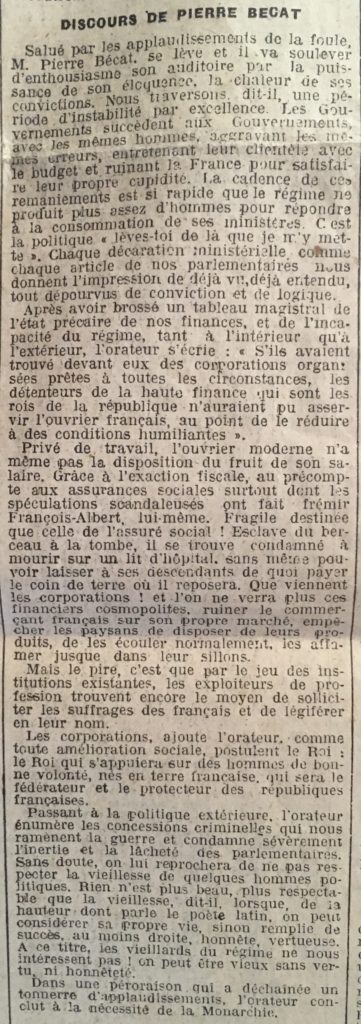

Son intelligence, sa culture et sa prestance en imposaient. Chacun appréciait sa courtoisie exquise, très « vieille France ». Mais dans le prétoire ou du haut de la tribune dans un meeting, son éloquence, sa lucidité, ses réparties fulgurantes en faisaient un adversaire redoutable. Ses estocades à la hussard lui ont même parfois permis de gagner une cause qui semblait perdue d’avance. Il advint aussi que sa fougue le conduisit pour de bon à croiser le fer sur le pré, selon une certaine mode de l’époque.

Sa situation privilégiée d’avocat à la cour, de journaliste et d’auteur à succès lui offrait l’occasion de connaître et de fréquenter tous les personnages de l’entre-deux-guerres, hommes politiques ou hommes d’affaires, hommes de loi ou écrivains, qui, du reste, étaient souvent ses confrères. Une mémoire prodigieuse au service d’une culture encyclopédique faisait l’admiration de son entourage. Dans la conversation, il émaillait ses propos sans aucune pédanterie, mais toujours avec quelque malice, des référence à l’histoire ou à la littérature. Il récitait volontiers – et sans hésitation – les vers des poètes qu’il aimait.

Une carrière bien remplie au barreau de Paris n’a pas empêché Pierre Bécat de s’intéresser à l’économie et à l’histoire, à la politique et aux problèmes financiers, à l’art et à la littérature. De 1920 à 1993, il n’a cessé de publier ses études dans bon nombre de journaux et revues (sujets variés, toujours fort bien documentés et rédigés dans un style clair et concis, des jugements frappés au coin du bon sens[1]. Il faudrait relire ce qu’il a pu écrire, il y a une soixantaine d’années, sur le problème des Balkans ou du Proche-Orient. Il ne fut pas entendu, hélas !…)

Mais, lorsqu’il abordait un sujet de politique intérieure, sa plume devenait acide, l’avocat se muait en polémiste et ses écrits viraient au pamphlet. Ainsi, dans un article paru en 1926[2], sur la division entre commerçants et paysans :

« Dans les villes on fait circuler la légende d’un paysan âpre au gain, qui ne paie pas d’impôts et profite de la crise actuelle. Or nous avons démontré, et tous les représentants qualifiés de la production agricole et commerciale l’ont reconnu, que le paysan, en sus des impôts réels et personnels, n’échappait pas aux taxes successorales qui ruinent les familles environ tous les vingt-cinq ans.

Par ailleurs, on représente au paysan un commerçant mercanti qui réalise des bénéfices illicites. En réalité, le commerçant est aujourd’hui accablé de charges et, la plupart du temps, travaille pour rien, parfois à perte. Toutes les lois qui ont été faites contre l’accaparement ont frappé les petits et moyens commerçants, tandis que les gros profiteurs continuaient à faire leurs choux gras. C’est un véritable scandale…

L’Etat regorge de biens. L’Etat exploite ses monopoles d’une façon ruineuse. L’Etat rend toutes les richesses qu’il détient soit onéreuses soit improductives…

Nous subissons, quel que soit le parti au pouvoir, l’étatisme qui paralyse toute initiative et tue l’épargne comme le commerce honnête. Pendant ce temps, les grands accapareurs, qui sont dans les secrets de la boutique parlementaire, raflent des millions ».

Autre exemple, P. Bécat, après avoir démontré le bien-fondé d’une grève des employés de banque, s’en prenait à un adversaire en ces termes : « … Et quand on voit ce baragouin d’Hervé, qui n’a cessé, par des sottises, de faire le jeu des ploutocrates et de l’Allemagne, – il parlait encore, il y a peu de temps, de rattacher l’Autriche au Reich-, fulminer contre ces employés sympathiques, on sent, trop bien, la manœuvre du roublard qui saisit l’occasion de faire sa cour à ceux qui pourraient bien glisser quelques beaux billets à la Victoire… » Sans doute le titre du journal de ce quidam[3].

Sans conteste, la bête noire de Bécat, ce fut Clemenceau, auquel il ne pardonna jamais la répression féroce des manifestations de 1907. Bécat avait alors une dizaine d’années et, parti de Gigean pour Montpellier, au matin du 9 juin, avec sa famille et tous les villageois, il assista au rassemblement des vignerons sur la place de la Comédie[4] :

« En face, Clemenceau, qui tenait le pouvoir. Un vilain politicard qui avait le Midi en détestation… A la fois rusé, sans scrupule et autoritaire, il ne supportait pas d’être contrarié dans ses projets. Son attitude ignominieuse à l’occasion de son divorce illustre son véritable état d’âme ».

Pierre Bécat connaissait parfaitement son Histoire de France et il le prouva. Quel que fût le sujet traité, il rapportait méthodiquement la suite des évènements et analysait en toute objectivité, du moins à ce qu’il paraît à un lecteur peu averti, les faits et gestes des personnages, Napoléon, Proudhon, le Comte de Chambord, un général devenu empereur, un sociologue anarchiste, un noble qui aurait pu devenir le roi Henri V. Si dissemblables, ils ne semblent pourtant pas avoir été choisis au hasard :

-Napoléon et le destin de l’Europe[5]

« Napoléon, mieux que tout autre, a eu maintes fois conscience de son action purement destructrice. Il suffit de rappeler la réflexion qu’il fit un jour au marquis de Girardin : « L’histoire dira s’il n’eût pas mieux valu, pour le repos de la terre, que ni Rousseau ni moi n’eussions jamais existé » »…

« Louis XVIII avait trouvé une France ruinée, prête à être partagée, et à sa mort, il la laissait riche, prospère et redevenue puissante. Le socialiste Proudhon, quand il en vient à cette période des lendemains des traités de 1815, où tout semble désespéré, conclut par cette constatation suggestive « Et les Bourbons se remirent patiemment à leur tâche et reprirent leur œuvre séculaire de rassembleurs des terres de la patrie » ».

« Sous l’illusoire soleil d’Austerlitz se profilent les noms des grands désastres militaires : Trafalgar, Leipzig, Waterloo, Sedan, Charleroi, Dunkerque, et le souvenir de sept invasions (1792, 1793, 1814, 1815, 1870, 1914, 1940) qui sont le corollaire de cette politique aventureuse… et poursuivie sans rémission au-delà du pernicieux traité de Versailles ».

-L’anarchiste Proudhon, apôtre du progrès social[6]

« Fédéraliste, syndicaliste, Proudhon était ennemi de l’Etat, mais principalement de la démocratie, même et surtout personnalisée en un seul homme, ce régime étant inséparable de l’étatisme, de la centralisation, et par surcroît dominé par l’étranger. »

« Ce qu’il a voulu, poursuivi, partait d’un cœur noble et généreux. Et c’est avec fruit que l’on compulse son œuvre, sans pouvoir en détacher la plus profonde estime pour la probité, la bonne foi de celui qui l’a composée. Sa franchise, son effort, sa pauvreté même, il les a payés de la prison et de l’exil ».

-Henri V et les féodaux[7]

« …le Comte de Chambord était bien l’homme qui convenait en tous points à la France. Par malheur, l’élection avait désigné des notables ruraux qui se sont laissés duper par une poignée de ducs plus intéressés à accaparer le pouvoir qu’à remettre au roi. Ils s’efforcèrent d’aménager cette « république des ducs » qui fut une des plus grandes escroqueries connues à l’encontre du suffrage populaire… ».

La raison du choix, Pierre Bécat nous l’a donnée dans l’avant-propos de son dernier ouvrage, Regards sur la décadence[8] :

« Aucun régime ne s’est si facilement adapté et même n’a si aisément présidé à l’évolution et aux modifications sociales que la monarchie française qui, en mille ans, a fait d’une langue de terre, représentée d’abord par l’Ile de France, un splendide hexagone dont les habitants n’avaient aucune prédisposition pour s’entendre et vivre ensemble. Leur principe d’union, leur point commun a toujours été le roi. Celui-ci disparu avec toutes les institutions intermédiaires entre le pouvoir et le peuple, ce fut le commencement et le développement continu des guerres étrangères, des discordes civiles, des luttes entre le métiers, de la politisation et de la corruption généralisée. »

Les premières œuvres littéraires, que publia Pierre Bécat dans sa jeunesse, furent des essais et des romans :

-De quel amour blessée, un titre à la résonance racinienne certes, mais un sujet obéissant, en fait, à la mode des années 20, dans la lignée des Paul Bourget, première manière, Paul Morand et Pierre Benoit, jusque et y compris le A initial des prénoms féminins.

Puis vint, et ce fut heureux, un cycle de romans, non pas régionalistes, mais néanmoins très « couleur locale », puisque toutes les actions se déroulent en Languedoc, en des lieux familiers à l’auteur autour de Gigean, son pays natal, et que le lecteur peut aisément situer sur une carte, ce qui confère aux faits et gestes des personnages un cachet d’authenticité :

La Gardiole, Nuit sur la glèbe et Le Champ du Moulin, un bel ensemble que couronnera, en 1979, un recueil de souvenirs, de descriptions et de commentaires, Enfance et jeunesse occitanes[9].

« Depuis longtemps, Clément Deleuze se proposait d’écrire l’histoire de Saint-Félix de Monceau, abbaye en ruines juchée sur une pointe de garrigue non loin de l’étang de Thau, près d’un village où il avait passé son enfance. Ces lieux l’attiraient, non pas pour la seule beauté de leur solitude sauvage : c’est l’âme humaine qu’il y cherchait » ainsi commence le récit de La Gardiole. De ce lieu on découvre un paysage « riche de poésie et de légendes » : « Devant lui, la montagne de Sète. A ses pieds, l’étang de Thau luisait comme un métal, avec, sur ses bords échancrés, les deux petits ports de Mèze et de Bouzigues : l’un allongé comme une barque de pêche, l’autre ouvert et creux ainsi qu’une large coquille de mer posée sur le rivage ». Une nuit, au clair de lune, sur le sentier qui mène à l’abbaye, Clément verra se dresser devant lui un étrange personnage, « un jeune homme svelte, au visage allongé, où les yeux très noirs accusaient une étrange couleur de cire… la chevelure aux reflets d’argent et les temps précocement ravagées… aux mains presque translucides, aux doigts étonnamment légers ». Cette apparition lui adressera quelques mots d’une voix angélique avant de s’éloigner comme une ombre. Clément, haletant, demeurera comme frappé d’épouvante… Ce frisson, c’était le frisson de l’au-delà…

-Nuit sur la glèbe. Le cadre : un village de l’Hérault (Gigean, vraisemblablement), une maison cossue avec ses dépendances : l’écurie, une bergerie, les chais.

Les personnages : le père viscéralement attaché à sa terre, la mère manifestant sans cesse « sa phobie de la propriété terrienne », elle a poussé leurs deux fils à devenir fonctionnaires et regrette d’avoir gardé à la maison leur fille, une fois ses études terminées. Celle-ci s’est « coiffée d’une amourette » et l’élu n’est autre qu’un viticulteur ! Les sujets de discorde ne manquaient donc pas dans la famille, d’autant plus qu’ « une morne tristesse pesait sur les vignobles ainsi que les exploitations aux abois où il n’était question que de crise, d’arrachage, de contingentement et de distillation ». La situation économique inquiétante est naturellement le sujet de toutes les conversations : autour de la table familiale lorsqu’on reçoit des invités, sur le mail entre notables, le dimanche matin à la sortie de la masse. Les travaux et les jours. Les rendez-vous des amoureux. Un dénouement tragique (comme les précédents romans de P. Bécat, mais cela nous vaut de très belles pages) : le jeune homme est victime d’un accident de la route, la jeune fille se noie dans la mer avec son cheval. Quant au père, renversé par une voiture, il succombera à ses blessures. Le lendemain des obsèques, le domaine sera mis en vente :

« Les marchands de bien étaient à l’œuvre.

Un monde venait de finir. »

-Le champ du Moulin, c’est la plus belle terre du pays qui revient par héritage à un jeune fonctionnaire. Celui-ci, administrateur des colonies, de retour dans son village natal pour passer quelques mois de congé, désire surtout revoir une amie d’enfance, dont il est resté éperdument amoureux. Mais la fatalité, l’étroitesse d’esprit d’une mère possessive, les commérages des villageois déchaînent une série de malentendus qui font rebondir l’action jusqu’au dénouement. Quelques situations scabreuses, mais traitées en demi-teintes, donnent de-ci, de-là, du piment à l’intrigue.

La peinture des milieux paysans repose sur une solide analyse psychologique et sociale. Les récriminations du viticulteur languedocien ne sont pas sans rappeler les lamentations du bûcheron de La Fontaine. A la vérité générale des caractères et des conditions s’ajoutent quelques vérités particulières. Pierre Bécat prête à ses personnages sa lucidité ainsi que son expérience personnelle de propriétaire terrien et de juriste. Quelle que fût en ce temps-là la situation économique, ces paysans restaient passionnément attachés à la glèbe. Ainsi, lorsque le héros, pour conquérir celle qu’il aime, abandonnera le champ du Moulin, cette décision leur apparaîtra comme un sacrifice sublime.

Enfin, dans un tout autre genre, en 1980, Pierre Bécat, juriste poussé par le démon de la curiosité, rouvrira le dossier de l’abbé Joseph Auriol, curé de Nohèdes, accusé d’outrages aux bonnes mœurs, d’empoisonnement et condamné, en 1882, aux travaux forcés à perpétuité[10]. Il consulte les archives, épluche les comptes rendus d’audience, obtient communication de papiers de famille inédits. Il mène son enquête avec la sagacité d’un Sherlock Holmes ou d’un commissaire Maigret ! Il reconstitue jour après jour les évènements qui ont précédé l’arrestation de l’abbé et les replace dans le contexte historique de la vie provinciale à la fin du XIXe siècle. Puis nous assistons à toutes les audiences du procès, comme si nous étions assis au milieu du public : lecture de l’acte d’accusation, interrogatoire de l’accusé, audition des témoins, ponctuée de passes d’armes entre les différentes parties, déclarations des experts, réquisitoire et plaidoirie (Maître Bécat, tout en respectant les comptes rendus d’audiences, nous fait ici une brillante démonstration de son talent d’avocat d’assises ! ) ; verdict… On ne revient pas sur la chose jugée, il taira donc son intime conviction, il se contentera de poser la question : que feraient de nos jours un tribunal ecclésiastique et une juridiction de droit commun ?

Pierre Bécat a écrit plusieurs centaines de poèmes, sans compter les vers de circonstance dédiés à des amis ou inspirés par des faits d’actualité. Un premier recueil, LesChants de ma Garrigue, parut en 1964, aux Editions Points et Contrepoints. Suivit, en 1976, un second recueil, Gerbes sur l’étang de Thau, imprimé à Prades par notre ami Legrand et diffusé par la maison parisienne Verseau. Conflent, de 1966 à nos jours, a publié quatre-vingt dix poésies. Pierre Bécat souhaitait faire éditer un troisième recueil.

Peu de scènes villageoises dans cet ensemble : quelques « vendanges », un enterrement, « Mon village en 1912 », une description fort pittoresque des divers métiers qui donnaient une joyeuse animation à nos chefs-lieux de canton.

Des tableaux, pour lesquels le poète avec ses images rivalise avec le peintre et sa palette : le Languedoc, bien évidemment, et même Versailles ou Venise, mais aussi : Puigcerdá, Céret, Thuès-entre-Valls, Saint-Michel et Prades.

Pierre Bécat, dans son prélude aux Chants, définit ainsi sa conception de l’art poétique : « La poésie n’est pas en elle-même un travail, mais le réconfort des heures graves et difficiles, la récompense d’une journée de labeur prosaïque, l’inspiration d’un voyage ou le délassement d’un moment perdu. Une ligne de fond surgit et se dessine : le paysage illuminé d’une garrigue natale, toile mouvante, source de lumière, rythmes et sons… »

« Le but de la vraie poésie est de séduire aussi profondément les intellectuels raffinés que les lecteurs de la ville et de la campagne, les uns et les autres étant conviés à y puiser les émotions de ferveur, de tendresse et de sentiments évoqués par l’auteur lui-même ainsi que les subtilités, légèretés ou badinages qui viendraient les assortir ».

Il convient donc de rechercher les « résonances musicales », les « associations d’images ou d’idées ». « L’emploi de termes appropriés, leur magie évocatrice, ne parlent-ils pas mieux à l’imagination et au rêve ? » « Quelle richesse que le langage poétique grammaticalement correct, qui peut aider à penseren termes harmonieux et clairs, au gré des intuitions et au-delà de la raison ». Pierre Bécat a toujours respecté les règles de la prosodie classique.

Le poète est seul en face de la Nature qu’il contemple et qu’il aime. La solitude favorise la méditation et ravive les souvenirs. De temps à autre la vision fugitive d’un amour de jeunesse qu’il évoque sous les traits d’une sylphide ou d’une ondine, toute ruisselante : « Accourant des flots bleus, sous les noirs tamaris » :

« Je voudrais retrouver ses beaux yeux ingénus

Qui me cherchaient le soir sur la plage déserte.

La vague en frémissant caressait ses pieds nus. »

Pierre Bécat ne se lasse pas de chanter les charmes de sa terre natale, ces paysages languedociens qui s’épanouissent sous le soleil éclatant du Midi et qui rassemblent en si peu d’espace toutes les beautés de la nature :

« Je suis né sur les bordes des étangs lumineux,

Dans le prolongement des mers méridionales,

Et ces coteaux de pampre et ces berges natales

Ont charmé mon enfance au fil des jours heureux.

La vigne, le cyprès, le chêne, l’olivier

S’enlacent jusqu’au cœur des monts de Gardiole,

La lavande, le thym, l’amande, l’azerole

Mélangent leurs parfums à l’odeur des voiliers,

Quand sur la vaste mer que l’écume blanchit

Glisse distinctement un navire en partance,

Au déclin d’un beau jour que la lame fraîchit. »

« La garrigue brille et la mer sommeille,

La pinède est calme au borde du flot bleu.

Nulle voile au loin, nul vent sous la treille.

Le rivage dort dans un ciel de feu.

Mais le soir s’étire et la nuit s’éveille.

Des lueurs d’argent courent sur les eaux. »

« La lune grandit, aimable et légère

Dans le bleu décor du soir transparent,

Caressant la vague au reflet d’argent

Et les bois vêtus de dentelle claire. »

Au flamboiement des couleurs sous un ciel soyeux, le poète n’oublie pas d’ajouter les sensations olfactives, les senteurs qu’exhale la terre surchauffée et que nous apporte le souffle du vent :

« Venant de la garrigue une brise légère

Sur la nappe glissait ainsi qu’un long baiser,

Parfums de romarin, de thym et de bruyère,

Pour corser l’air du large et l’aromatiser. »

Les sept autres quatrains de « L’Etang de Thau » mériteraient d’être cités, contentons-nous d’une dernière et brève mention :

« En observant au loin un pêcheur à l’arrêt

Sur sa barque en repos mollement balancée. »

Le rythme de cet alexandrin ne rend-il pas à merveille le léger mouvement ondulatoire de l’eau ?

Du cycle des saisons, après l’été, c’est l’automne que le poète évoque le plus souvent :

« Voici venir l’automne aux soirs tristes et doux,

Aux crépuscules lents, délicats et sans force.

La vigne s’étiole aux flancs des coteaux roux

D’où s’élèvent les feux des haies aux vapeurs torses. »

Il s’esquive en quelques touches « le triste hiver, en sa mièvre langueur ».

Il n’aime pas l’ivresse du printemps car

« Dans cette ronde de désirs

Soulevant la nature entière

il sent que se libère le « tourbillon des souvenirs ».

Aux fleurs nouvelles il préfère « la fleur de son rêve éternel » !

Pendant ses siècles on a cru la nature immuable, puisqu’elle reverdit à chaque printemps alors que pour l’homme le compte à rebours est inexorable. Or désormais l’homme détruit la nature en voulant l’asservir avec ses villes tentaculaires et ses réseaux routiers qui envahissent les terres, et ses complexes industriels qui polluent l’air et l’eau :

« J’ai vu les bulldozers foncer dans la garrigue,

Broyant le chêne vert, l’amandier, l’arbousier…

J’ai vu dénaturer les bords de nos lagunes…

Et j’ai vu se dresser des cités futuristes,

Lourd amoncellement de béton, de ciments,

Suivant la conception de modernes stylistes

Qui bradent à l’envi tant de sites cléments. »

Il voit aussi avec tristesse mourir la Gardiole :

« Ce site grandiose et son exposition

Ne pouvaient échapper aux promoteurs avides,

Prêts à livrer d’emblée à la spéculation

Ce paysage unique aux horizons splendides.

Ils ont planté des pins sous lesquels rien ne vient,

Et divers résineux d’une essence inflammable,

Mais qui croissent très vite et donnent le moyen

De lotir promptement ces terrains désirables.

Ils ont déjà creusé des routes à nos frais

Pour préparer l’essor de leurs projets insignes,

Dénaturant ces lieux qui furent pleins d’attraits,

Détruisant sans pitié les vergers et les vignes. »

Que dire de la raffinerie de Frontignan ?!

« Mais déjà répandu sur la plage mourante,

Le pétrole a soufflé son odeur écœurante,

Fermant tout l’horizon aux oiseaux exilés.

Nul ne reconnaît plus ce que fut cette terre,

A l’aspect désolé, tristement solitaire,

Où raisonne le glas des sites mutilés. »

Pierre Bécat aimait donc la nature, parce qu’il aimait la vie et toutes les joies, matérielles et spirituelles, qui lui étaient ainsi données.

« La vie au rayon d’or dans mes veines se glisse

Et m’offre en souriant son précieux calice,

Encor tout parfumé de ses fruits, de ses fleurs. »

Il n’avait pas peur d’affronter la mort,

« Le sort qui m’a valu le mal qui me déchire

M’a donné le courage et la foi pour mourir. »

Mais il craignait d’atteindre d’autres rives avant d’avoir accompli sa tâche

« Qu’importe que des cheveux blancs ornent mon front,

Si le cœur reste jeune et la pensée utile.

La vieillesse n’est point comme un pesant affront,

Si le soleil consent à la rendre fertile.

Quand de pieuses mains auront fermé nos yeux,

Il sera beau d’avoir, sous la voûte des cieux,

Œuvré jusqu’à la fin pour des moissons futures ».

Robert LAPASSAT

[1] On pourra lire ou relire dans « Conflent » : Le grand schisme d’Occident, Shakespeare et le Roussillon, Académiciens dans le Conflent, Henry Muchart, un poète du Roussillon, Mireille et la féerie provençale, La légende d’Inès de Llar, Une journée à Sant-Vicens, Magistrats du Conflent, La fille de Lord Byron s’éteint dans le Midi, Amours romantiques : Germaine de Staël et Benjamin Constant, L’essor du romantisme allemand.

[2] L’Avenir, Blois, 28 octobre 1926.

[3] L’Express du Midi, Toulouse, 5 août 1925.

[4] « Nous avions pris place dans une lourde briska, attelée d’un solide cheval. Toutes les charrettes de la maison avaient été mobilisées pour véhiculer ceux que les trains ne pouvaient recevoir. Sur la route, ce n’était qu’une procession enthousiaste, dans un esprit de confiance et de révolte ». (Enfance et jeunesse occitanes, Editions Albatros, 1979, pp. 42-43).

[5] Editions Arts & Voyages, Lucien de Meyer éditeur, 1969.

[6] Nouvelles Editions Latines, 1971.

[7] La Pensée Universelle, 1974.

[8] Editions du Trident, 1985.

[9] La Gardiole, Nouvelles Editions Latines, 1950 – Nuit sur la glèbe, les Editions du Scorpion – Collection Alternance, 1959 – Le Champ du Moulin, Nouv. Ed. Lat. 1966 –Enfance et jeunesse occitanes, Editions Albatros, 1978.

[10] Le crime du curé de Nohèdes, Nouvelles Editions Latines, 1981